今回は多くの学生が企業選びのときに重要視する「裁量」「仕事の幅広さ」「人」の3つの軸について、どう考えを深め、それが実際の選考でどう生きるのか、想定質問を踏まえてお伝えします。

人気業界である商社やメーカーを志望している皆さん、一歩踏み込んだ志望動機で差別化するために必見です。

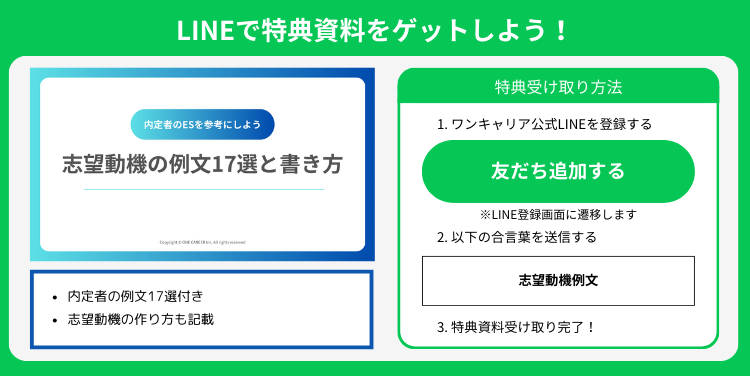

▼志望動機の書き方について詳しく知りたい方はこちら ・志望動機【例文17選】書き方の基本と職種・業界別内定者のES実例

▼志望動機の例文をいつでも確認しよう▼

「若くから裁量を持つ」は自分にとって何を意味するか分かっているか?

リクルートやベンチャー志望者がこぞって使う「若手の裁量」という軸。しかし、「裁量」という言葉が持つ意味を明確に捉えている人は意外と少ないです。成長意欲の高い人ほど「若手からの裁量」を求めがちですが、「裁量=意思決定権」とは限りません。以下の3点の切り口を持って「裁量」について考えを深めましょう。

・将来何をしたいから、若手のうちから裁量が欲しいのか

・求める裁量は会社が与えてくれる裁量とマッチしているか

・「裁量を持つ=やりがい」という短絡的な考えで終わっていないか

予測質問、深掘りのポイント

若手からの裁量を軸とした志望動機は、以下のような質問を受けたときに役立ちます。

・「なぜ若手から責任のある仕事をしたいのか?」・「過去のつらい経験はどのようなものがありますか?」

「裁量」のwhyは「キャリア設計」で答える

「なぜ若手から責任のある仕事をしたいのか?」という質問は、「将来何をしたいのか?」というキャリア設計が明確であれば答えられます。

「将来やりたいこと」には目標アプローチと選択肢アプローチが存在します。「目標アプローチ」はゴールが明確で、そのために裁量が必要なタイプ。「自分がやりたい◯◯という事業をこの会社で成し遂げるため、自分が仕事においてできることを増やしていきたい」のようにアピールできるでしょう。一方、「選択肢アプローチ」の場合は、ゴールはこれから決める段階で、ゴールが決まったときのために、自由な選択ができるよう能力を上げたいタイプ。「若手から裁量を持って働くことでキャリアの選択肢を広げ、御社のさまざまな事業で必要とされる人材になりたい」のようにアピールできるでしょう。企業のメリットになる人材であると示せているかが大切です。

過去のつらい経験から「信用度」を測っている

スキルの未熟な若手に裁量を与えることは会社にとってリスクでもあります。自分のやりがいばかりを打ち出し、自己満足に終始する志望動機にならないよう注意が必要です。「過去のつらい経験はどのようなものがありますか?」という質問は、「若手のうちから裁量を持たせて、きちんと仕事を成し遂げられる人か?」という面接官の意図を反映しています。人並み以上にタフな人材かを確認し、信用できるかどうかを測っています。口では責任のある仕事をしたいと言っていても精神的なひ弱さが感じられるようでは、説得力に欠けてしまいます。

面接官を納得させるためには、自分の過去の体験を整理し、「何が、どれくらいつらく、状況に対してどれくらい頑張ってきたのか」を客観的に伝えられるようにしましょう。