こんにちは、ワンキャリ編集部です。

今回は、就活生が抱く漠然とした不安を解消すべく、「グループディスカッションの基本的な進め方・タイプ別対策法」などをまとめました。

就活の選考では定番のグループディスカッション(GD)ですが、企業の面接官が注意している評価ポイントはGDの種類によって異なります。

それぞれに合わせたGD対策法や、知っておきたいグループ内での役割などを解説します。

<目次> ●グループディスカッション(GD)とは? 時間配分や共通の流れ ●企業がグループディスカッションを行う理由 ・短時間で大量の学生を選考できるため ・学生のチームワークをチェックできるため ●グループディスカッションに受かる人は? 評価基準 ・コミュニケーション能力 ・協調性 ・論理的思考力 ・発想力 ●グループディスカッションの進め方・流れ ・役割・時間配分を決める ・テーマの前提確認 ・現状分析・課題の特定 ・解決策についての意見を出し合う ・問題の解決策の検証 ・結論を出す ・発表 ●理想的なグループディスカッションの時間配分の例 ・30分の場合 ・45分の場合 ●グループディスカッションの役割 ・ファシリテーター・司会 ・タイムキーパー ・書記 ・発表者 ・アイデアマン・役割なし ●グループディスカッションのテーマ5種類 ●1. 抽象的テーマ型グループディスカッション対策のコツ・テーマ例 ●2. 課題解決型グループディスカッション対策のコツ・テーマ例 ●3. 資料分析型グループディスカッション対策のコツ・テーマ例 ●4. ディベート型グループディスカッション対策のコツ・テーマ例 ●5. フェルミ推定型/ケーススタディ型の対策法 ●初めてのグループディスカッション前の対策 ・ニュースをチェックしておく ・グループディスカッション動画を見てイメージしておく ・グループディスカッション練習会に参加する ・友人とグループディスカッションの練習をする ・1人で問題解決の訓練をする ●グループに大きく貢献して高評価を得るポイント ・場を和ませる発言をする ・メンバーの意見を要約する ・話が脱線した際に軌道修正する ・役割を担っている人をフォローする ●役割に関わらず注意すべきこと ・無言 ・人の意見を否定するだけ ・的外れな発言 ・自分の役割を果たせない ・話がまとまらない ●オンライングループディスカッションで注意すべきこと ・通信環境・カメラやマイクを事前に確認する ・議事録は必ず全員に画面共有する ・表情や動きを大きくする ・1回の発言を長くしすぎない ●グループディスカッションでのトラブルと対処法 ・発言できない ・役割がない ・クラッシャーへの対処方法 ●まとめ:グループディスカッションはテーマ別対策が最大のコツ

▼GDの対策方法を直前に確認したい方はこちら▼

グループディスカッション(GD)とは? 時間配分や共通の流れ

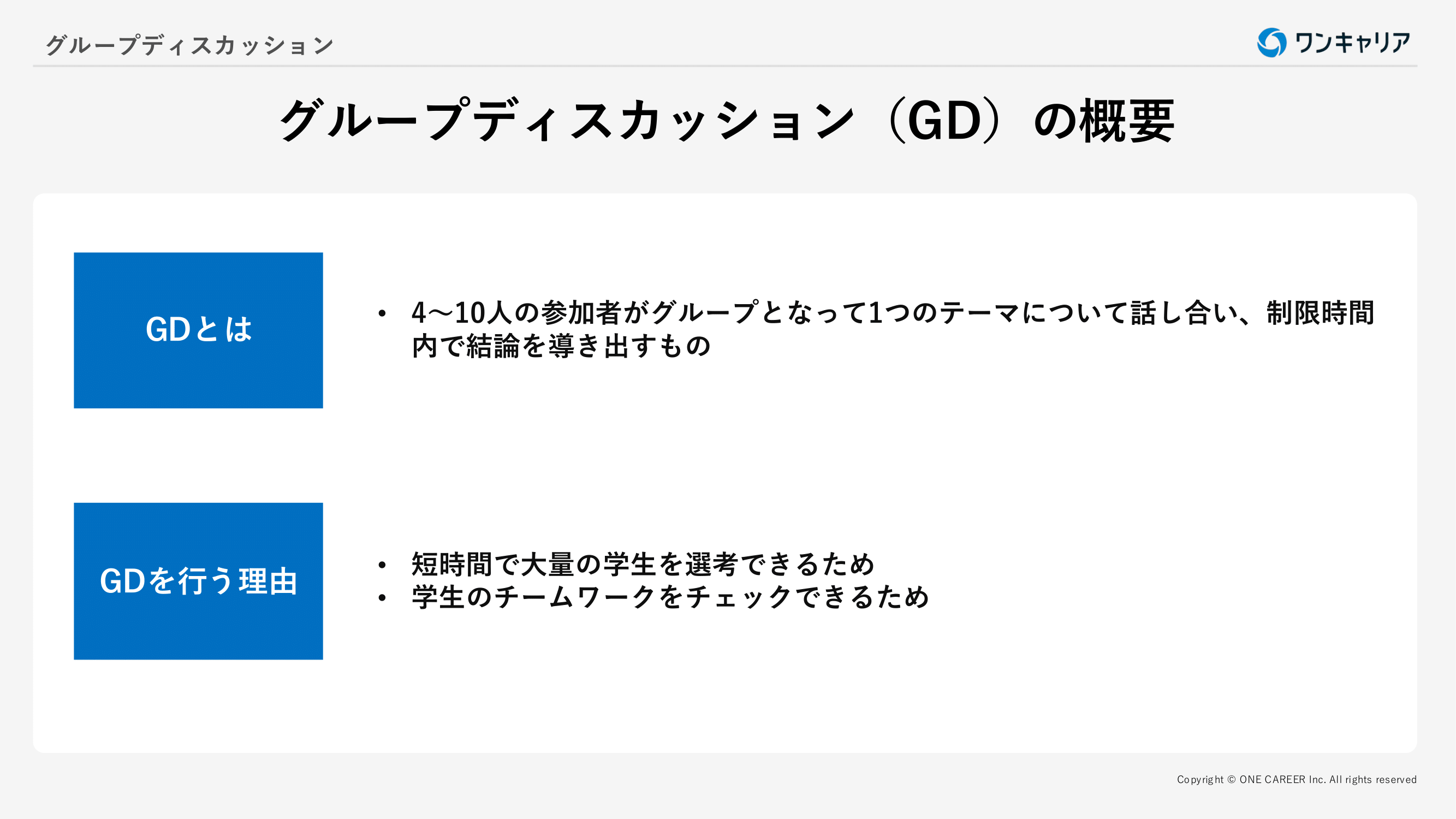

GDとは、4〜10人程度の参加者がグループとなって1つのテーマについて話し合い、制限時間内で結論を導き出すものです。企業はこの選考を通じて参加者のコミュニケーション能力や協調性、思考力などを評価します。建設的な議論を行うためには司会、書記、タイムキーパーなどの役割を決め、その役割を十分に果たすことが重要です。

最後にグループで導き出した結論を発表する時間がある場合もあり、その際はグループ内の発表者が発表内容をまとめ、発表します。

実際のGDの動画を見ると、イメージが湧きやすくおすすめです。ワンキャリアでは、GDに関する解説動画を掲載しています。ぜひ参考にしてください。

▼GDに関する動画はこちら

企業がグループディスカッションを行う理由

GD選考はなぜ行われるのでしょうか。これは企業側から考えると2つのメリットがあるからだといえます。

短時間で大量の学生を選考できるため

GDは時間あたりに選考できる学生の人数が多いため、短時間で多くの学生を選考できるメリットがあります。このためGDは選考の序盤で採用されることが多いのです。

学生のチームワークをチェックできるため

選考は基本的に1対1の面接が主であり、協調性をはじめとするチームワークに関わる要素は測りにくいものです。こうした面接の欠点を補い、学生のチームワークをチェックできるのがGDなのです。

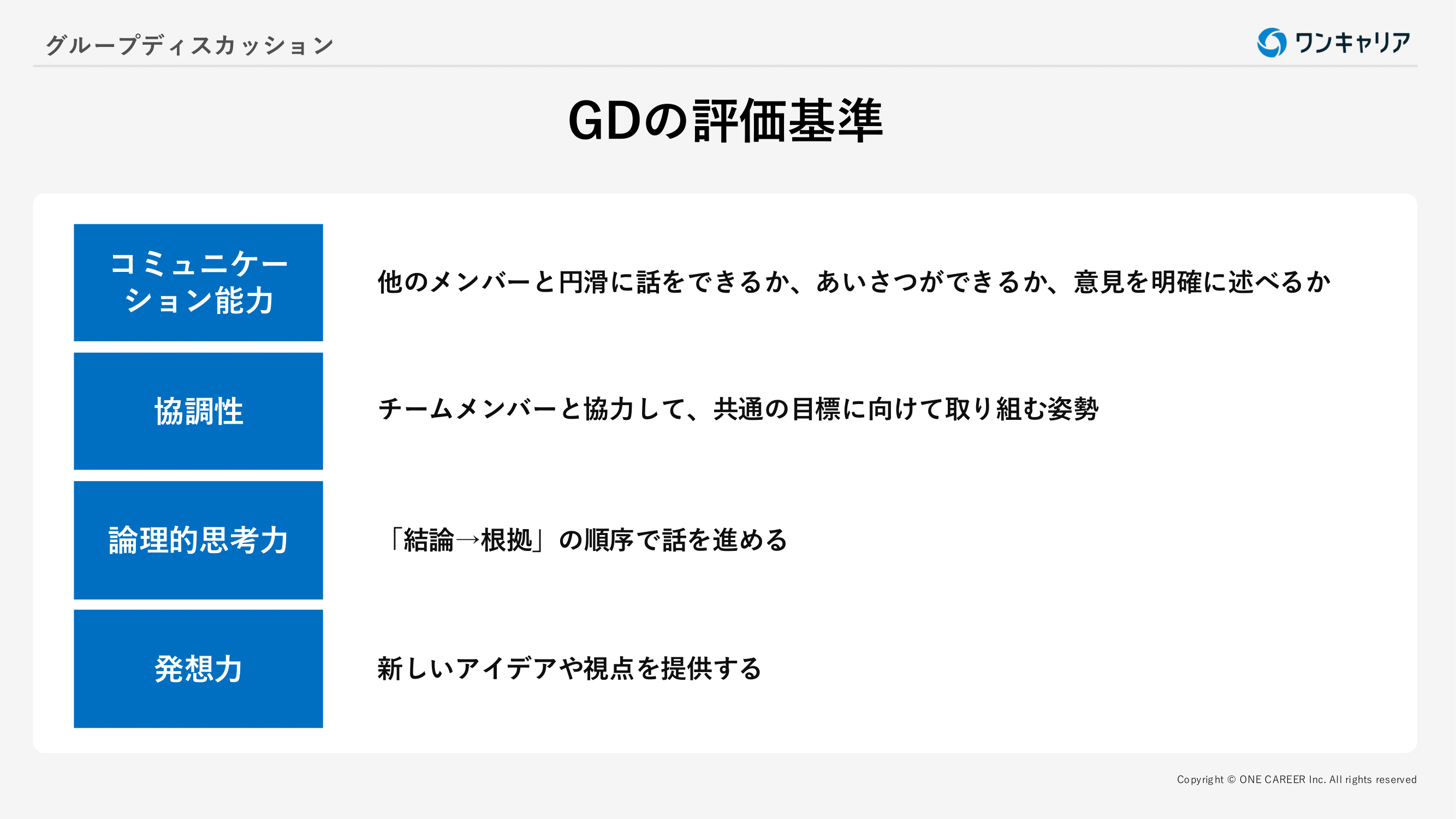

グループディスカッションに受かる人は? 評価基準

GD選考では、チームや議論に貢献できる力が評価されます。ここで、4つの評価ポイントをご紹介します。

GD選考では、チームや議論に貢献できる力が評価されます。ここで、4つの評価ポイントをご紹介します。

重要なのは、自分の強みを理解し、それをどのようにチームの利益に繋げるかを考えることです。GDは個々の能力を試す場であると同時に、チームとしての成果を求められる場でもあります。自分の役割を見つけ、チーム全体の成功に貢献する姿勢が評価されるでしょう。

2024年にワンキャリア新卒入社。 学生時代は体育会でのマネージャーを経験。 現在はキャリアアドバイザーとして「人の数だけキャリアをつくる」を大切に、マネージャーの経験も活かし、どこよりも丁寧なサポートを実施中。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

コミュニケーション能力

他のメンバーと円滑に話をできるか、あいさつができるか、意見を明確に述べるかなどが評価されます。

GDが始まる前にも、積極的にコミュニケーションを取り、ディスカッションが始まったらまずはあいさつをしましょう。他者がリードするのを待つのではなく、自ら率先して始めることが好印象を与えます。

▼面接で求められているコミュニケーション能力について詳しく知りたい方はこちら ・面接で求められている「コミュニケーション能力」って何?面接で見られる2つのコミュ力とは

協調性

チームメンバーと協力して、共通の目標に向けて取り組む姿勢が評価されます。

協調性が発揮される場面以下の2つがあります。

・他メンバーの意見に賛同する場合 ・他メンバーの意見に反論・否定をする場合

他のメンバーの意見に賛同する場合は、明確にその意思を示しましょう。肯定的なフィードバックは、議論に参加するメンバーにとって好ましいものです。 例えば、「それいいですね! それなら◯◯についても考えてみてもよさそうですね」などの形で意見を述べるといいでしょう。

他メンバーの意見に反論や否定をする場合は慎重に行うべきです。特に否定ばかりではなく、建設的な議論を促すことが重要です。GDではメンバーを選ぶことはできませんので、議論から外れた発言があるかもしれません。 しかし、そのような場合でも、他のメンバーを尊重し、議論を前進させるためには、一度賛同の意を示した上で自分の意見を述べることが効果的です。「確かに、そういう点もありますが、私は……」「◯◯さんの意見は△△ですね。私は……」などの形で、他のメンバーの発言を尊重しつつ、自分の意見を述べることで、良好な議論の雰囲気を保てます。

また、周囲への気配りも重要です。議論中に他のメンバーが発言していない場合は、積極的に彼らに意見を求めましょう。他のメンバーと良好な関係を築けることは、チーム全体のパフォーマンス向上にもつながります。

▼長所としての協調性について詳しく知りたい方はこちら ・【例文19選】長所の「協調性」を面接で言い換えてアピールするには?

論理的思考力

議題に対して論理的な解決策を提案し、議論を進展させる能力が評価されます。

論理的思考力は、一貫性のある論理的な考えや説明ができる能力を指します。一連の出来事や情報を論理的に整理し、結論に至るまでの過程を的確に説明できることが重要です。

GDで発言する際には、自分の考えを述べる際に根拠を示すことが重要です。この際、「結論→根拠」の順序で話を進めると、聞き手にとってわかりやすくなります。ただし、主観的な感情や思い込みなどの根拠は適切ではありません。代わりに客観的な根拠や、具体的な数値やデータを用いることで、自分の意見に説得力を持たせられます。

発想力

新しい視点を追加する発想力は、GDにおける重要な評価ポイントの1つです。

チームの考えが行き詰まったときに新しいアイデアや視点を提供することで、印象に残りやすくなります。ただし、あまりにも多くのアイデアを出しすぎると、議論の流れが乱れ、「場を乱す人」と見られる可能性があります。

そのため、適切なタイミングを見極め、的確なアイデアを提供することが求められます。発想力は経験や知識量で鍛えることができるため、日々の学習や経験を通じて自分のアイデアや視点を増やしていきましょう。

ここでいくつかの選考体験談をご紹介します。

・NTT東日本 技術系総合職 2025年卒

「とにかく発言量を担保すること。GDの時間が長く、お題も抽象的なので疲れてくるが、高倍率のGD選考であることを考慮すると話し続けるくらいの気概で臨んだ方がいい」

※出典:NTT東日本|技術系総合職2025年卒の選考対策ページ

・ロッテ 研究職 2024年卒

「できるだけアイデアを出すことと他人の意見に素直に耳を傾けることを意識していました。過去に選考を受けた先輩からは自分の意見を主張しすぎて協調性なかったから落ちたと聞いていたので協調性は大事だと思います」

※出典:ロッテ|研究系2024年卒の選考対策ページ

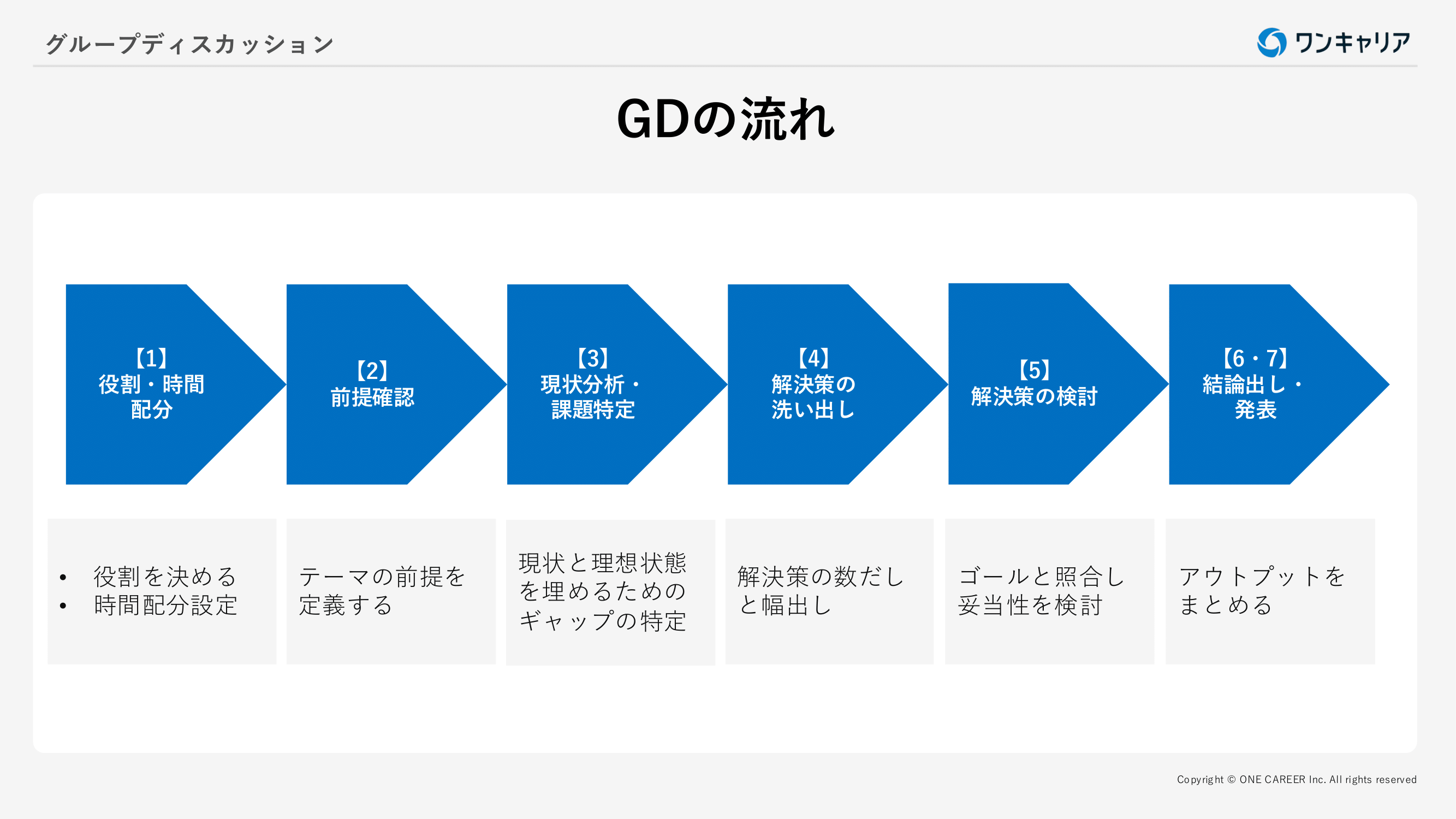

グループディスカッションの進め方・流れ

GDには次の7つのフローが存在します。

GDには次の7つのフローが存在します。

役割・時間配分を決める

まず、役割と時間配分を決定します。

役割は先ほど説明した4つがあります。

・ファシリテーター・司会 ・タイムキーパー ・書記 ・発表者

立候補で決める場合が多いです。ただし、「役割は決めずに議論してください」と指示される場合もあるので、その場合は企業の指示に従いましょう。

役割が決まったら時間配分を決めます。全体の議論時間やテーマに応じて適切な時間配分は変わりますが、なるべく早く決めましょう。

テーマの前提確認

いよいよ本格的に議論を開始します。まず、テーマの前提を定義します。

前提を定義する目的は主に2点あります。

・グループ内で認識のズレなくスムーズに議論を進められるようにするため ・より具体的で説得力のある議論をするため

具体的に解説します。「スターバックスの売上向上施策を考えよ」というお題に対し、前提確認をしなかった場合、

・Aさん:全国のスターバックス全体の売上を考える ・Bさん:東京都のある駅のスターバックス1店舗の売上を考える

のような認識のズレが生じる場合があります。このまま議論を続けると、お互いの意見を理解できない可能性があります。あらかじめスターバックスの定義をすりあわせることで、より具体的で説得力のある議論ができるでしょう。

前提確認では、「言葉の定義」に加え、5W(「When:いつ」「Where:どこで」「Who:だれが」「What:何を」「Why:なぜ」)を決めることがおすすめです。

以下、「スターバックスの売上向上施策を考えよ」での前提確認の例をご紹介します。

・言葉の定義:スターバックス新宿西口店 ・When:1年間での売上 ・Where:新宿西口店 ・Who:自分たちはコンサルタント ・What:新宿西口店の店長からの依頼 ・Why:近隣に競合が多く、売上が減少したため

現状分析・課題の特定

次に、現状分析を行い課題を特定します。前提確認で設定した対象について、現状がどのような状況か分析します。現状と理想状態を埋めるためのギャップが課題であることが多いです。

以下、「スターバックスの売上向上施策を考えよ」での例をご紹介します。

・売上=客数×客単価 ・客数増加は限界がありそう ・客単価は上げられる余地がある →よって今回の課題は「客単価」向上

解決策についての意見を出し合う

次に、課題に対する解決策を考えましょう。アイデアベースでも問題ないので、思いつく限り意見を出しましょう。すぐに意見が出てこない場合、個人で考える時間を設けることもおすすめです。

以下、「スターバックスの売上向上施策を考えよ」での例をご紹介します。

客単価を上げるための施策候補 ・バーtime導入 ・テイクアウト ・場所貸し など

問題の解決策の検証

複数の解決案から結論を絞るために、各解決案を評価し、妥当性を検証します。評価軸を複数設定し、どの施策が最善か精査します。さらに、前提確認で設定したお題をその施策で解決できるか、定量的に検証します。

以下、「スターバックスの売上向上施策を考えよ」での例をご紹介します。

・評価軸:「効果」「実現可能性」「コスト」 ・場所貸し:実現可能性が低い ・テイクアウト:競合多く効果が期待できない ・バー:コストはかかるかもしれないが、効果も実現可能性も高い

結論を出す

ここまでの議論をもとに、グループとしての結論を出します。

以下、「スターバックスの売上向上施策を考えよ」での例をご紹介します。

効果、実現可能性ともに高い「バー」に決定

発表

最後にグループで導き出した結論を発表する時間がある場合もあり、その際はグループ内の発表者が発表内容をまとめ、発表します。

議論時間の中で発表準備や想定質問を考えておくとスムーズです。

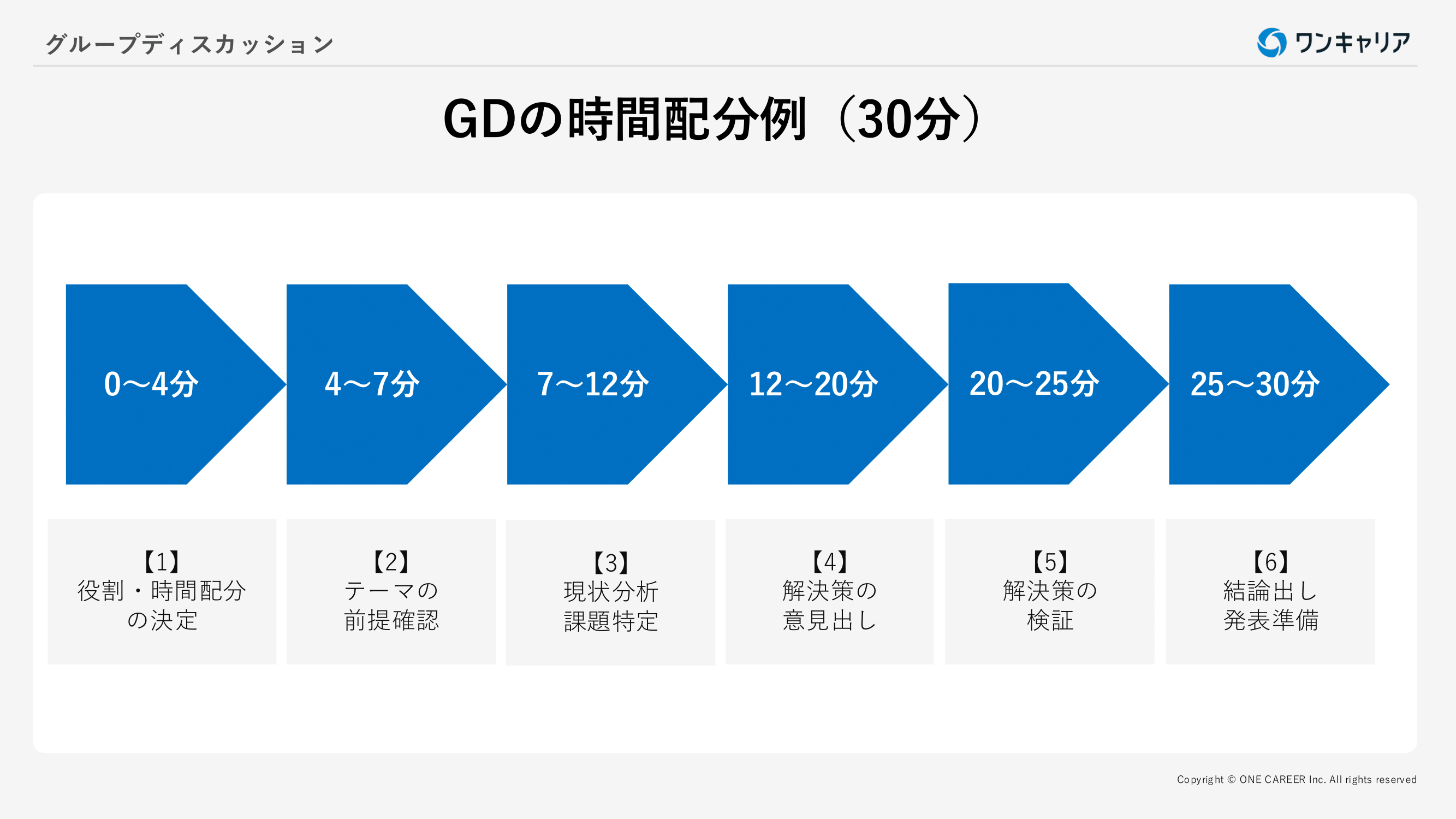

理想的なグループディスカッションの時間配分の例

ここまで紹介した進め方をもとに、GDの時間配分の例を紹介します。GDに発表が課される場合は、一般的に発表自体は1分程度で、この時間は制限時間に含まれないことが多いです。以下では、選考でよく使われる「制限時間30分のGD」と「制限時間45分のGD」を想定した時間配分の一例を紹介します。

なお、実際のGDでは、テーマや参加人数に応じて最適な時間配分は変わるため、必ずしもこの例の通りに進行する必要はありません。

30分の場合

制限時間が30分の場合、各プロセスの時間配分の例は以下のとおりです。

【1】役割・時間配分の決定:4分

【2】テーマの前提確認:3分

【3】現状分析・課題特定:5分

【4】解決策の意見出し:8分

【5】解決策の検証:5分

【6】結論出し・発表準備:5分

これらをまとめると、以下の図のような時間配分となります。

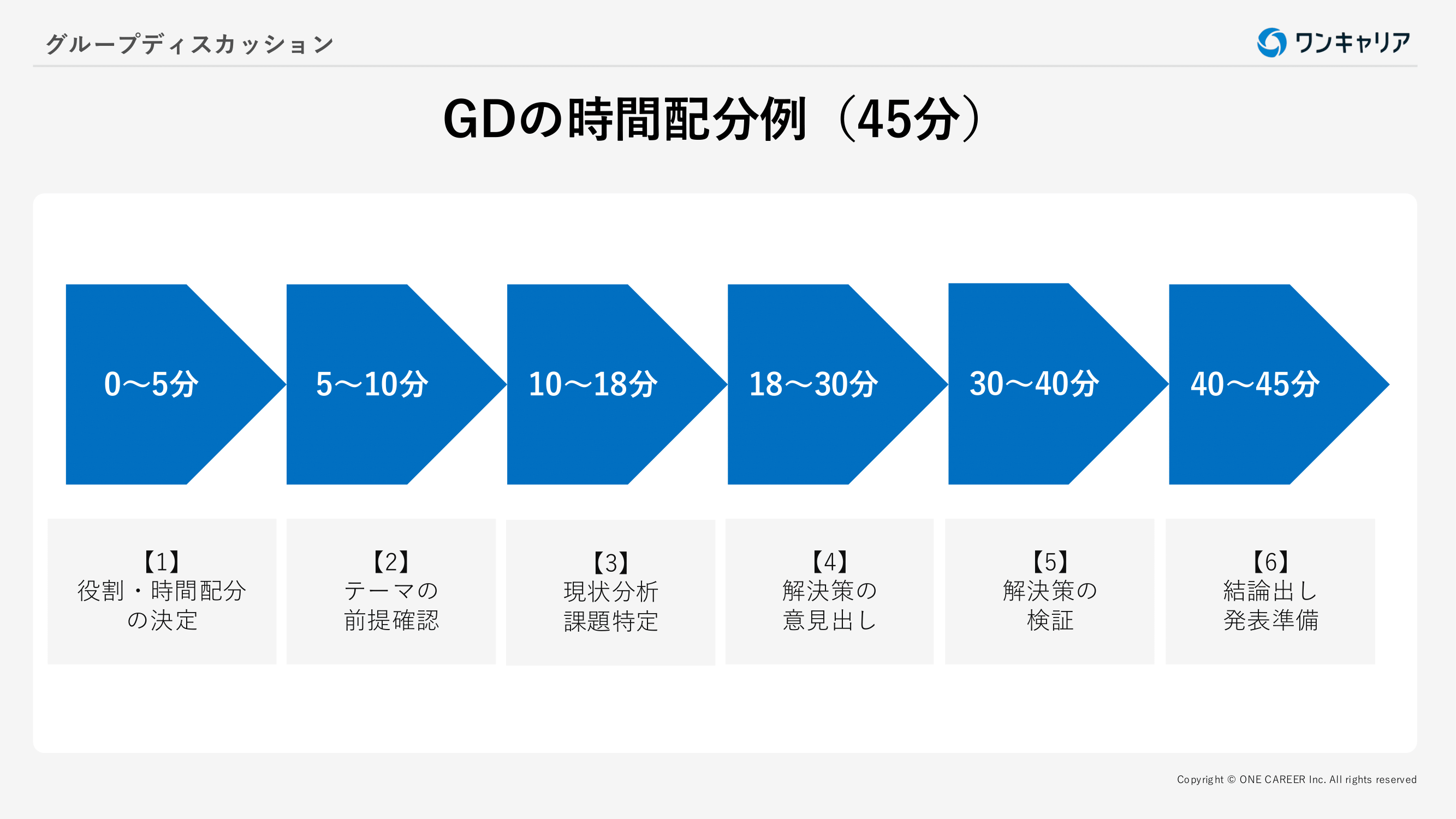

45分の場合

制限時間が45分の場合、各プロセスの時間配分の例は以下のとおりです。

【1】役割・時間配分の決定:5分

【2】テーマの前提確認:5分

【3】現状分析・課題特定:8分

【4】解決策の意見出し:12分

【5】解決策の検証:10分

【6】結論出し・発表準備:5分

これらをまとめると、以下の図のような時間配分となります。

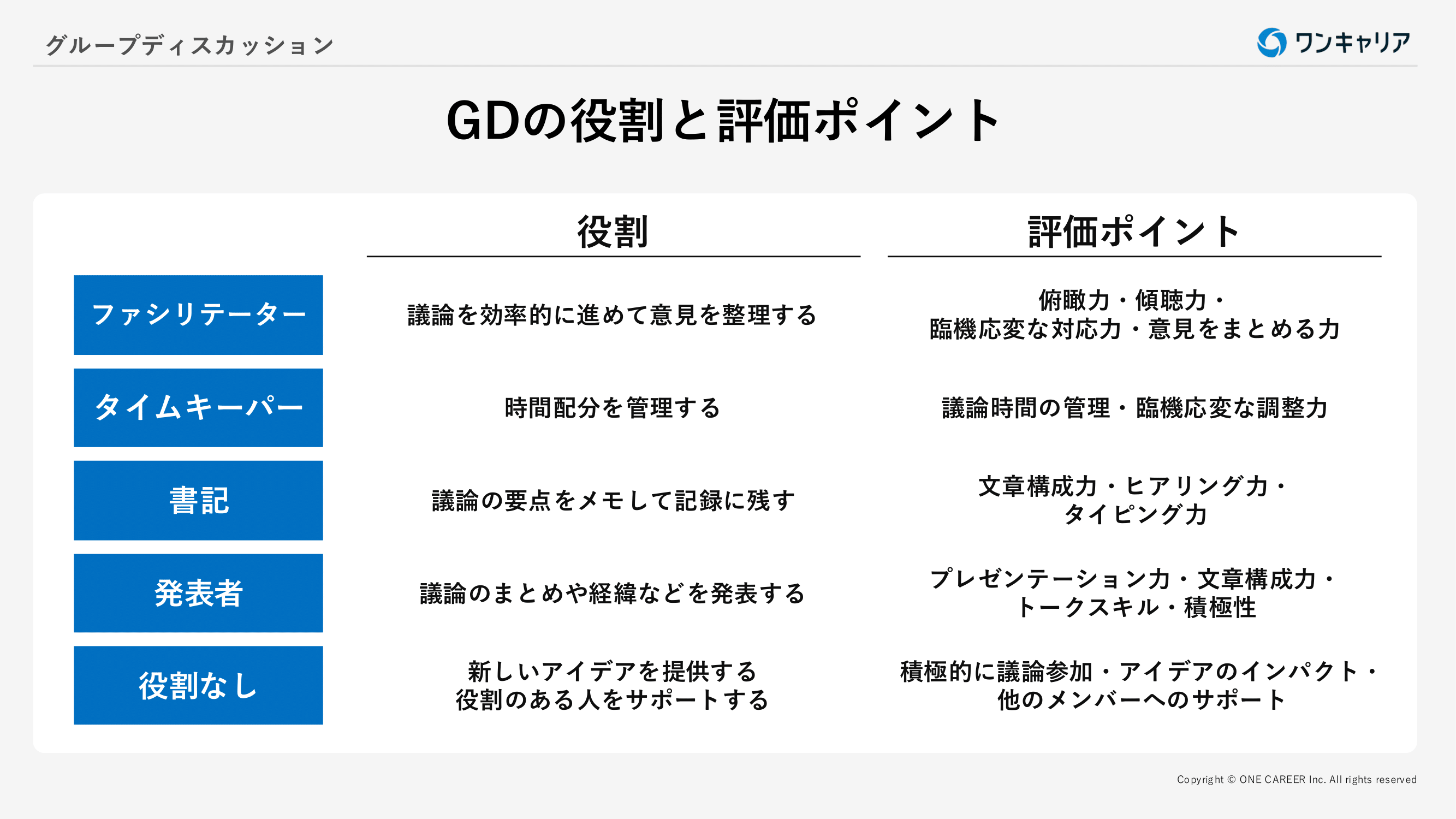

GDの役割

GDにはどのような役割があるかをご紹介します。それぞれの役割に求められる内容や適正、評価ポイント、注意点を知ることで、「自分がどの役割に向いているのか」「役割を割り振られた時にどのような振る舞いをすればいいのか」が理解できるはずです。

GDにはどのような役割があるかをご紹介します。それぞれの役割に求められる内容や適正、評価ポイント、注意点を知ることで、「自分がどの役割に向いているのか」「役割を割り振られた時にどのような振る舞いをすればいいのか」が理解できるはずです。

さらに、自分に合った役割を担うことでストレスが軽減され、無理をすることなくディスカッションに参加できます。最後に、各メンバーが適切な役割を担うことでチームのバランスが取れ、より効果的な議論が可能になります。自己分析やフィードバックを活用し、自分の強みや弱みを把握して適切な役割を見つけましょう。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

ファシリテーター・司会

役割

ファシリテーター・司会の役割は、議論を効率的に進めたり意見を整理したりすることです。メンバーが発言しやすい環境を整え、議論の進行を正確な方向へリードし、全体の議論をまとめる役割を担います。

向いている人の特徴

周囲に気遣いができる人やリーダーシップのある人。

評価ポイント

・全体を俯瞰(ふかん)する力

議論の流れやメンバーの意見を包括的に把握し、新たな視点や議論の欠点を指摘する能力が求められます。例えば、「◯◯という観点もいいですが、◯◯という観点からの意見はどうですか?」といった提案があります。

・傾聴力

メンバーの発言を注意深く聞き、うなずきやあいづちを打つことで積極的に意見を引き出します。全員の声を均等に受け入れることが重要です。

・臨機応変な対応力

議論をどの方向に進めるかを柔軟に考え、メンバーに提示します。また、議論の進行状況に応じて適切なアクションを取る能力が求められます。

・メンバーから意見を引き出しまとめる能力

発言が少ないメンバーや発言が苦手な人にも積極的に声を挙げるよう促し、議論をまとめる役割を果たします。

注意点

ファシリテーター・司会になる場合、自己主張が強くなりすぎないように注意が必要です。目立つ立場にあることから、自然と主導的な態度をとりがちですが、グループをまとめる意志がないと評価が低くなる可能性があります。また、制限時間に縛られすぎて相手の話を聞かなかったり、自分の意見を押し通そうとしたりすることもNGです。

タイムキーパー

役割

タイムキーパーの役割は、GDにおいて時間配分を管理することです。議論の進行にあたって、最初に前提をすり合わせる時間や最後まとめる時間など、決められた時間枠を守る役割を担います。タイムキーパーは定められた時間枠に沿って、残り時間を伝えることが役割の中心です。

向いている人の特徴

発言が苦手な人や先読みした行動が得意な人に適しています。また、GDが初めての人に向いています。

評価ポイント

・議論時間の管理

決められた時間内に結論を出せるよう、時間配分に気をつけながら議論を進行させます。残り時間を把握し、適切なタイミングで時間を伝えます。また、残り時間を考慮しながら次の動きを考えて提案します。

・臨機応変な調整力

議論が予期せずまとまらない、発表の準備時間が足りないという場合に備え、時間を調整して柔軟に対応します。

注意点

タイムキーパーの役割は、時間を確認し、経過時間を伝えるだけでは不十分です。時間配分に過度に集中し、自らの発言や議論に参加することを忘れないように注意してください。タイムキーパーであっても、議論に積極的に参加することが求められます。

書記

役割

書記の役割は、議論の全体像を把握し、メンバーから出た意見や議論の要点などを見逃さずにメモして記録に残すことです。

向いている人の特徴

文章をまとめることが得意な人や発言が苦手な人は、書記として適しています。

評価ポイント

・文章構成力

プレゼンテーションに適したまとめを意識し、出たアイデアや意見の共通点を見つけてわかりやすく整理します。

・ヒアリング力

注意深くヒアリングを行い、情報の漏れや誤りがないように注意深く記録することが求められます。

・タイピング力

タイピングのスピードを意識し、迅速かつ正確に情報を入力します。

注意点

すべての会話を書き残すのではなく、重要なキーワードや共通の意見を抽出しましょう。議論の要点を的確にまとめることで、より効果的な情報共有が可能です。また、曖昧な表現や不明瞭な記述を避けましょう。書記の役割に徹しすぎず、議論に積極的に参加することも重要です。

発表者

役割

発表者は、グループの代表として、議論のまとめや導き出した結論、経緯などをプレゼンテーションする役割を担います。グループ内の議論を整理し、重要なポイントを明確に伝えることが期待されます。

向いている人の特徴

発表者に向いているのは、プレゼンテーション能力に自信があり、さまざまな状況に柔軟に対応できる人です。

評価ポイント

・プレゼンテーション力

明確でわかりやすい言葉で情報を伝え、姿勢や話し方、表情、身ぶり手ぶりなどにも気を配ります。

・文章構成力

発表内容を聞き手が理解しやすい形に整理し、発表の順序や論理的なつながりを意識しましょう。

・トークスキル

自分なりの言葉で話を展開し、聞き手を引き込む力が求められます。抑揚をつけたり、適切なスピードで話したりすることがポイントです。

・積極性

大勢の前で話す意欲や自信を持ち、積極的にプレゼンに取り組む姿勢が評価されます。

注意点

発表前にメンバー全員の意見を聞き、協調性を示すことが不可欠です。自己主張しすぎず、客観的にグループ内でまとめた情報を的確に発表することが重要です。さらに、GD中は積極的に意見を述べ、議論に参加することが求められます。

アイデアマン・役割なし

役割

グループの人数や状況によっては、すべてのメンバーに役割を割り当てることが難しい場合があります。このような場合、役割がない人は、新しいアイデアを提供し、役割のある人のサポートや補助を行うことが求められます。

向いている人の特徴

他のメンバーとの意見交換やアイデア共有を行うため、柔軟性や協調性、また、コミュニケーション能力を持つ人に向いています。

評価ポイント

・積極的に議論参加

積極的に議論に参加することが求められます。自ら意見を述べたり、他のメンバーのアイデアに対してフィードバックを提供したりすることで、グループ全体の議論に貢献します。

・他のメンバーへのサポート

他のメンバーの役割を支援し、グループの目標達成に向けて協力する姿勢が評価されます。

・アイデアのインパクト

発言した提案が、グループ全体の議論にどの程度貢献するかが評価の対象です。そのアイデアがディスカッションのテーマに沿っているかどうかを考慮し、適切な提案を行うことが重要です。

注意点

役割がないからといって、聞き役に徹しすぎたり、適当に話しすぎたりしないようにしましょう。また、他のメンバーのサポートをしながらグループの足りない部分を補い、積極的に議論に参加することが求められます。

▼GDの役割について詳しく知りたい方はこちら ・【グループディスカッションの役割】全種類の解説とおすすめの決め方

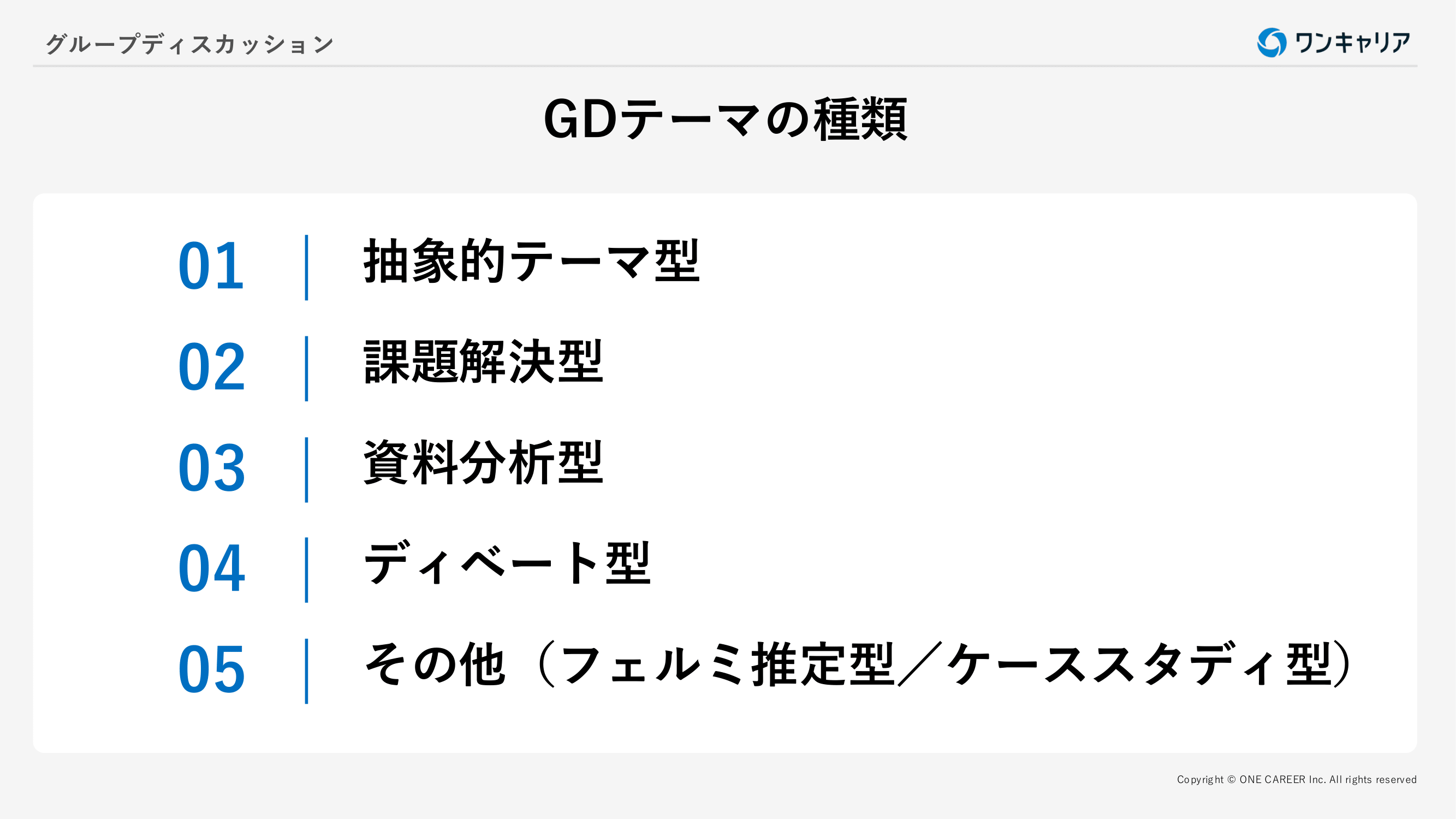

GDのテーマ5種類

GDは大きく分けて、以下の5タイプに分けられ、進め方も変わってきます。

GDは大きく分けて、以下の5タイプに分けられ、進め方も変わってきます。

1. 抽象的テーマ型GD

2. 課題解決型GD

3. 資料分析型GD

4. ディベート型GD

5. その他(フェルミ推定型/ケーススタディ型)

これらは全て面接官が注意する箇所、評価するポイントが異なるため、それぞれの種類に合わせた対策を行うことが重要です。複数のGDに参加し、場数を踏むことも必要ですが、一知識としてGDを把握し、苦手意識をなくしましょう。

本記事は、主に2016年卒〜2023年卒の受験者からの情報を元に、大手人気企業のGDのテーマを参考にして解説します(※1)。

(※1)……企業によりインターンシップ選考の内容も含みます。今年度も同様の形式で出題されることを保証するものではありません。ご注意ください。

1. 抽象的テーマ型グループディスカッション対策のコツ・テーマ例

抽象的なテーマを議題に学生が1つの答えを出すタイプのGDです。テーマが抽象的で誰しもが自分の意見を持ちやすいからか、それぞれの意見が交錯し答えが出ずに終わる、なんてことが頻発しがちなのがこのタイプです。

医療機器メーカー世界最大手のジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループの例を挙げて解説します。

【テーマ:「オリンピックで4個目のメダルがあるとしたら何色か?】

【対策】意見からではなく、条件から議論する

このGDにおけるポイントは、「定義付け→1つの結論を出す」という流れを意識することです。

誰でもすぐに意見が言えるテーマなので、「一人一人が意見を言って、議論していこう」という進め方になってしまいがちですが、これは絶対にNGです。なぜなら個人の価値観はそれぞれ違うため、一定の基準を設けない限り、一致することはないからです。まず、相手を理解することも必要とされます。

この場合は、「4個目のメダルは誰に? なんのために?」というように条件付けることから始めましょう。単純に「順位が4番目だった選手にあげるメダル」にすることの他に、スポーツマンシップをたたえる「敢闘賞の意味を持ったメダル」にすることも考えられます。そのため、まず「定義付け」を行いましょう。

定義となりうる基準が決まった後は、その中から1つを基準として選び、色を決めるプロセスに移りましょう。時間が迫っていたとしても、絶対に基準に沿った結論は出してください。GDにおいて、「結論がない」ことは議論できていない証拠です。必ず結論は出しましょう。

抽象的なテーマであることからも分かるように、この手のGDで見られているのは「結果」ではなく「過程」です。「定義付け → 1つの結論」のように構造化して伝え、この流れを常に意識し優秀さや思考力をアピールしましょう。

【考察】人柄重視のGD

選考突破のカギは「円滑なコミュニケーション」です。このような抽象的テーマ型のGDは、20〜30分という短い時間で多くの人を評価する場合に使われることが多いです。資料読取型のGDよりも短時間で多くの人を見極められるからです。人柄を評価ポイントとして重視する企業が、「学生を見た上で決めたい。多くの学生と会いたいけれども、時間がない」という場合によく用いられます。能力面よりも、人柄面を見ているケースが多く、「円滑なコミュニケーションが取れているか」が他のGDよりも重視される傾向にあるといえます(※2)。

(※2)……GDで見られているポイントは企業によって異なります。個別の企業で探したい方は、選考対策ページを参照してください。

【実施意図】ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループの例

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループのGDでは「東京オリンピックの開会式を盛り上げるためにすべきことは」「インクの切れたボールペンの有効活用」など、漠然としたお題が課されることがあります。

同じ時間帯でもグループによってお題が異なるため、どう振る舞えばいいか悩んでしまう人もいるかと思いますが、参加学生が人事から聞いた話によると「初めに議論の枠組みを作れているか」「時間管理ができているか」が特に見られているようです。

実際、時間が限られる医者への営業が業務のメインとなるので、時間管理の優先順位を高くする意識が重要です。

また、Our Credo(※3)の1つである「一人ひとりの尊重と配慮」も評価されています。自分の意見に固執せず、自分と異なる意見のメンバーの発言にも配慮するよう意識しましょう。

(※3)参考:ジョンソン・エンド・ジョンソン「「我が信条(Our Credo)」

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループに関する詳しい選考対策は下記の選考対策ページを参照してください。(閲覧には無料の会員登録が必要です)

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ

ワンキャリアへの新規会員登録/ログインが必要です。

抽象的テーマ型GDの具体的なテーマ例

実際に「抽象的テーマ型GD」で出題されたテーマは以下の通りです。

・2枚の写真から1枚選び、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループの営業としてできることを提案せよ

・「リーダーシップ像」について

・東京オリンピックに向けてあるメーカーの取れる戦略を挙げよ

・TBSテレビの強みは何か

・日本の抱える社会問題を解決せよ

・AI(人工知能)によってわれわれの生活はどう変わるか

・日本はカジノを導入すべきか

・日本人をもっと投資させるにはどのような施策が必要か

・SMBC日興証券の企業説明会にて、いかに学生に魅力的に企業を伝えればいいか

・20年後消える職業の中で最もインパクトの大きなものは何か

・何度も日本を訪れたことがある外国人の友達がいたとして、日本の新たな魅力を紹介するためには何を紹介しますか

・10年後の不動産について ・グローバルな企業の特徴を3つあげるとしたら何か ・理想的なオフィスの条件3つと、その理由について

抽象的テーマ型GDを採用している企業例

以下のリンクから各社のGDのテーマや選考突破の秘訣(ひけつ)を見ることができます。

※選考対策ページは会員限定メニューです:新規会員登録(無料)はこちら

・ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ|2026年卒Regulatory Affairs職インターンシップ選考のGD

・全日本空輸(ANA)|2026年卒グローバルスタッフ職本選考のGD

・三井不動産ビルマネジメント|2026年卒総合職インターンシップ選考のGD

・野村総合研究所|2026年卒経営コンサルタント インターンシップ選考のGD

2. 課題解決型グループディスカッション対策のコツ・テーマ例

与えられた課題について、解決策を提示することを目的としたタイプのGDです。簡単な資料がある場合とない場合があります。よく出題されるテーマは、以下の3種類です。

「企業に関連するテーマ」

「時事に関するテーマ(ex:老人用SNSを普及させるには?)」

「なじみのないテーマ」

今回は、広告業界最大手の電通を例に「なじみのないテーマ」について解説します。

【テーマ:ルーミート(カンガルーの肉)を話題にする方法を考えてください】

【対策】必要とされているのは実現可能なアイデア

このGDで大切なのは「定義付け→現状分析」という流れを意識して進めることです。最初に「話題になる」とはなんなのかを定義付けてから現状分析に移りましょう。いきなりビジネスプランを考えたところで、それが本当に妥当なのかどうか根拠がなければ意味がありません。「そもそも話題になるってなんなの?」を定義しないと、議論が交錯することは必至です。漠然とでもいいので、「話題になる」を定義して現状を分析し、その現状を生じさせている原因を考え、議論しましょう。

ここでは、「話題になる」を「流行に敏感な20代女子の10分の1がルーミートとは何かを答えられる状況になる」と定義付けしたとし、現状の洗い出しを行いましょう。

現状:

・ルーミートを置いている店が少ない

・ルーミートとは健康食品として海外で注目されている

・ルーミートは値段が高い

このように現状を洗い出したらその原因を考えましょう。原因を突き止めた後に必要なのが、最終的に「あるべき姿」を思い描くことです。

課題が見つかったからと、そのままそれを解決する施策を考える段階に入ってはいけません。最終地点を思い描いて、そのために必要な施策を考えましょう。課題が判明したら、この現状が最終的に「どうあるべきなのか?」を考えましょう。

一番大切なのは、実現の可能性は考えずに発言し、アイデアを出せるだけ出すこと。アイデア出しの段階で、かなり具体的な部分にまで踏みこみ、発言が減ったり周囲の発言を否定したりする学生がよく見られますが、この段階で詳細や、実現不可能かどうかを考えていると議論が広がりません。ひととおりアイデアを出した上で「それはどうすれば実現できるのか?」を考え、実現が難しそうなアイデアを切り捨てるという進め方を意識しましょう。そうして、実現の可能性が一番高い1つのアイデアに絞り、詳細を議論しましょう。

別途注意すべき対策ポイント

資料が与えられないタイプの課題解決型GDでは、「納得感のあるアイデア」が採用されやすい傾向にあります。

上記のケースは、事前に1週間のリサーチ期間が与えられているのですが、その間にルーミートを食べに行った上で、「ジビエのような味がしたので、ジビエブームに乗っかれるのではないか」という意見は、納得感があるとみなされたようです。

【考察】面接官に納得感を与えられるかが重要

就活で課されやすいGDです。日系のメーカーや、広告といったさまざまな企業がこのGD採用しています。

時間は、30分未満のものから1時間を超える長丁場のものまでさまざまです。見ているポイントも、企業によってさまざまなので、個別に選考対策ページを参照した方がいいでしょう。

【実施意図】電通の例

広告代理店という「クリエイティブ」のイメージが強い職業で合っても、物事を構造立てて考える力が求められていることが推察できます。

とはいえ、さすが広告代理店というべきか、聞いただけでは何なのかも分からない「ルーミート」がテーマです。既に触れましたが、このGDは、1週間前に学生にテーマが知らされます。つまり、リサーチをする時間が与えられるのです。上述の通り、選考ではこの間に「実際にルーミートを事前に食べにいった学生」が高評価を受けたそうです。営業を強みとしている電通において、行動力を示した学生が評価されたということでしょう。

また、解決策自体は普通のものだったグループでも、最後まで諦めずに考えた学生は評価されていました。電通の激務かつ、長時間労働の必要とされる環境に適性があるかということを見極めたのでしょう。1時間という長いGDの中で、「最後まで粘れるか、考え続ける力があるか」という点が評価されたのだと思います。

電通に関する詳しい選考対策は下記の選考対策ページを参照してください。(閲覧には無料の会員登録が必要です)

電通

ワンキャリアへの新規会員登録/ログインが必要です。

課題解決型GDの具体的なテーマ例

実際に「課題解決型GD」で出題されたテーマは以下の通りです。

・iPhoneの売り上げを伸ばすには?

・都心のクリーニングチェーンの売上を向上させるには?

・百貨店の売り上げを伸ばすには?

・マクドナルド1店舗当たりの1年間の売上を推定し、20%の売上増加のための施策を考えよ

・ITを使って架空の塾の生徒数を増やすための提案をしてください

・日本でキャッシュレス決済を普及させるには

・お気に入りの雨傘を使いたくなる施策を考える

・東京のビジネスホテルの売り上げを伸ばすには

・サブウェイの売上を3年で1.3倍にする施策を考えよ ・ディスカッションに参加しているメンバーの強みを活かした新規事業を行うなら、どのような事業にするのか

課題解決型のGDを採用している企業例

以下のリンクから各社のGDテーマや選考突破の秘訣を見ることができます。

※選考対策ページは会員限定メニューです:新規会員登録(無料)はこちら

・日本IBM|2026年卒戦略コンサルタント職インターンシップ選考のGD ・アクセンチュア|2026年卒戦略コンサルタント職インターンシップ選考のGD ・電通|2026年卒総合職本選考のGD ・ドリームインキュベータ|2026年卒ビジネスプロデューサー(BP)インターンシップ選考のGD

・ローランド・ベルガー|2026年卒経営コンサルタントインターンシップ選考のGD

3. 資料分析型グループディスカッション対策のコツ・テーマ例

与えられた資料を読み解き、最善と思われる解決策を提示するGDです。

課題の解決という点で、課題解決型GDと似ていますが、意見の根拠が資料、または資料から類推された事実に限るという点がポイントです。事実ベースで議論を進めなければならず、GDを始める前に、個人ワークの時間が設けられる場合もあります。

以下の例を参考に解説します。

【テーマ:歯磨き粉の新商品投入戦略(資料あり)】

【対策】人柄以上に能力が見られている

このタイプのGDは長丁場の勝負となることが多いです。「前提確認→現状分析→原因特定→アイデア出し→アイデア吟味→結論」という進め方を進めましょう。この6つのプロセスのうち、どれか1つでも抜けているとマイナス評価につながる可能性があります。

このGDのポイントは、資料、または資料から類推されうることをベースとした意見が求められることです。

課題解決型GDでは資料から読み取れる内容を根拠に議論を進めていなければいけません。

コミュニケーション能力や、態度などの「人柄」以上に、論理的な思考能力、仮説構築力といった「能力」が見られているGDだといえるでしょう。

例えば、このテーマの場合、以下のような意見を言えるかもしれません。

「高齢者人口が増加しているので、高齢者にありがちの歯槽膿漏(しそうのうろう)を防ぐ効果の歯磨き粉を開発する。また、歯磨きはお風呂とセットでやることが多いが、風呂上がりに老眼鏡をかけて歯磨きをするのは彼らにとって困難だと推察されるので、歯磨き粉の文字を大きくする」

説得力があるように聞こえるかもしれませんが、高齢者人口のデータや、歯槽膿漏に苦しむ高齢者の割合の多さを示すデータが与えられていない場合にこのような意見を言うことは、「根拠がない」というマイナスの評価につながります。

もし、資料に「歯を丈夫にする効果を持つ歯磨き粉の売り上げは40代を中心に伸びている」、「自社の製品は、小さいサイズの歯磨き粉という部門では成功を収めている」という2つのデータが載っているとすれば、以下のように述べることができれば高評価を得られるでしょう。

「資料から、最近は40代以上の人を中心に、小型の歯磨き粉の売り上げは伸びていること、健康増進を目的とした歯磨き粉の売り上げは伸びていることの2つが読み取れる。ゆえに、歯を丈夫にする効能を持つ小さいサイズの歯磨き粉を開発する。40代という年齢が健康を気にしはじめる年齢であることを考えると、この2つは相反するものでもないと思います」

【注意点】他の選考に比べて結論が見られる傾向あり

「GDは議論のプロセスを見られている」このような共通認識があると思いますが、資料分析型GDにおいて、この認識は要注意です。資料分析型GDは実際の業務の事例をテーマにするなど、ある種「正解」が存在する場合が多いからです。「結論の妥当性」を見られている場合もあるということを念頭に置いておきましょう。

【考察】構造的に物事を捉え、数字ベースで話せるか

このGDを採用している企業として、日系メーカーの日産自動車などが挙げられます。

資料の分量は企業によって違いますが、本格的な読み取りが必要となるため、実施するのに1時間程度は掛かる長丁場の選考です。構造的に物事を捉え、数字ベースで話せる人を求めている場合によく使われます。また、資料読み取りの時間が取られている場合と、そうでない場合の2つのケースが見られます。

資料分析型GDの具体的なテーマ例

実際に「資料分析型GD」で出題されたテーマは以下の通りです。

・あるテーマパークの料金を固定にすべきか変動にすべきか

・今年どのような柔軟剤を出すべきか

・DIYショップを新規出店するなら、以下の4つの候補地のうちどれがいいか

・とある街にショッピングセンターの隣に建てるべきものは何か

・インドネシアでの都市開発事業でどのパートナーと組むべきか

・古くからとある写真館では、大手写真屋チェーンによる経営圧迫が問題となっている。経営を立て直す戦略を考えなさい

・とあるファミリーレストランが取るべき経営戦略を考えなさい

資料分析型のGDを採用している企業例

以下のリンクから各社のGDテーマや選考突破の秘訣を見ることができます。

※選考対策ページは会員限定メニューです:新規会員登録(無料)はこちら

・デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー|2026年卒M&Aコンサルタント/アドバイザー本選考のGD

・野村総合研究所|2026年卒テクニカルエンジニア本選考のGD

4. ディベート型グループディスカッション対策のコツ・テーマ例

反対/賛成の立場、または自分に明確な役割が与えられた上でテーマについて議論するGDです。反対/賛成の2つの立場に分かれる場合、資料はありませんが、学生それぞれに異なる役割が与えられた場合は、自分の役割、状況が書かれた資料を渡されるケースが多いです。

食品メーカーである、ネスレ日本を例として説明します。

【テーマ:自分が部長であると仮定し、学校全体の部活予算を最適に配分せよ(ただし、自分の部活になるべく多く部費が回ってくるようにする)】

【対策】自分の立場に優位な基準設定を勝ち取れ

この種類のGDにおいて大切なのは、「初めに判断の基準を作る」ことです。

自分の立場が決められた状態でGDが始まるため、「自己主張の押し付け合い」になりやすい形式です。けんかを避け、議論を成り立たせるため、判断の基準を設定することから始めましょう。

自分の立場が有望な選手を抱えるサッカー部の部長である場合、「学校の地位を上げるかどうか」を基準にすれば、自分の部活に予算を多めに配分するよう主張できます。「サッカーは知名度が高い」「有望な選手が多いので、全国的に有名になる可能性がある」という正当な理由があるからです。

【実施意図】ネスレ日本の例

ネスレは外資系メーカーには珍しく、総合職の一括採用をとっています。入社後、ジョブローテーションが頻繁に行われることから、いきなり与えた立場に、柔軟に対応できるかどうか見定めているのでしょう。また、資料分析型GDの要素も含まれているので、論理的な議論ができるかも見られているでしょう。

ネスレの詳しい選考対策は下記のネスレ日本の選考対策ページを参照してください。(閲覧には無料の会員登録が必要です)

ネスレ日本

ワンキャリアへの新規会員登録/ログインが必要です。

ディベート型GD具体的なテーマ例

実際に「ディベート型GD」で出題されたテーマは以下の通りです。

・就活にエントリーシート(ES)は必要か

・就活で高学歴は有利となるか

・首都機能を移転させるべきか否か

・お店の24時間営業はあるべきか

・仕事は質か量か

・通年採用か、一括採用かどちらがいいか

・日本はカジノを導入すべきか

・救急車の有料化に賛成か反対か

・日本のリゾート施設は高齢者向けにすべきか ・今後の日本において完全キャッシュレスor完全現金のどちらが最適か ・週休3日制に賛成か

ディベート型のGDを採用している企業例

以下のリンクから各社のGDテーマや選考突破の秘訣を見ることができます。

※選考対策ページは会員限定メニューです:新規会員登録(無料)はこちら

・東京ガス|2026年卒文系職本選考のGD

・三井住友銀行|2026年卒総合職(オープン)インターンシップ選考のGD

・ドウシシャ|2026年卒事務職(一般職)本選考のGD

・電通デジタル|2026年卒マーケティングコミュニケーション職本選考のGD

5. フェルミ推定型/ケーススタディ型の対策法

このほかにも、以下のような特殊なケースもあります。

・フェルミ推定型のGD

・説明会の話を踏まえて、社員への逆質問を作成するGD

フェルミ推定型/ケーススタディ型の対策方法

フェルミ推定型/ケーススタディ型の対策方法は以下の記事をご覧ください。

・【フェルミ推定】例題・出題例13選!考え方と解答例も紹介 ・ケース面接対策&例題|コンサル・日系大手も出題!ゼロからの始め方

フェルミ推定型、ケーススタディ型の具体的なテーマ例

実際に「その他(フェルミ推定型GD、ケーススタディ型GD)」で出題されたテーマは以下の通りです。

・一人の学生をLVMHグループ(ルイ・ヴィトン モエヘネシーグループ)に入ってきたお客と見立てた中での商品の売り込み

・クローズアップ現代の冒頭5分をみて、その番組内容についてどう思うか

└視聴した映像に対してディレクターとしてどう思うか、そしてディレクターとして何が大切かについて考える

・当日GDで扱いたいテーマを学生が考える形式

└社会人として大切にすべきことは何か

└SNSにいいねの機能が必要かどうか

└NTTドコモの新規事業はどういうものがいいか

└学校に新しい科目を作るとしたらどのような科目にするか

・ケーススタディ型

└1. 東京駅の利用者数 2. 東京駅に出店すべき店の決定 3. その店の売上

その他フェルミ推定型/ケーススタディ型のGDを採用している企業例

以下のリンクから各社のGDテーマや選考突破の秘訣を見ることができます。

※選考対策ページは会員限定メニューです:新規会員登録(無料)はこちら

・EYストラテジー・アンド・コンサルティング|2026年卒ビジネスコンサルタント本選考のGD

・アクセンチュア|2026年卒戦略コンサルタント職インターンシップ選考のGD

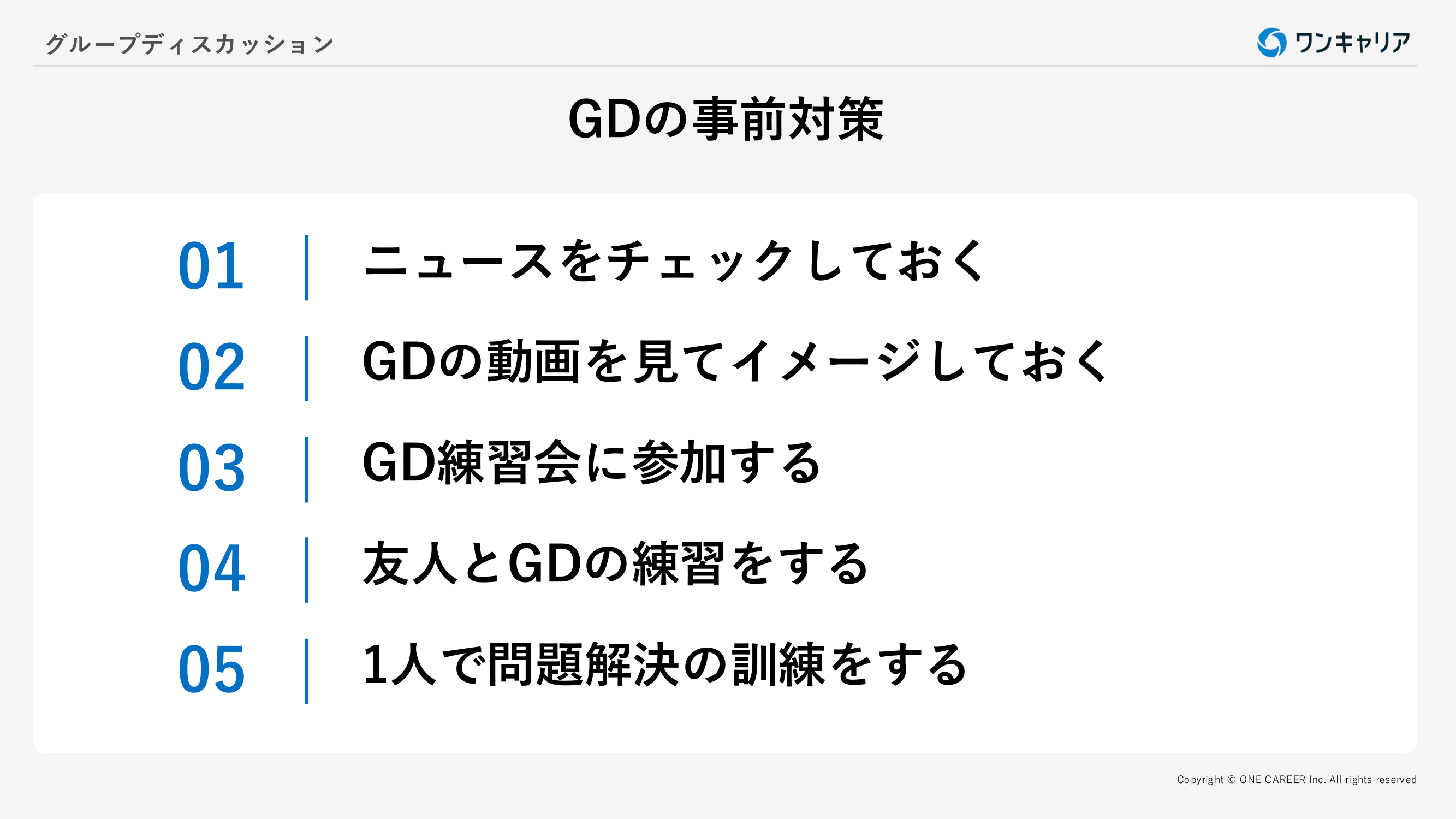

初めてのグループディスカッション前の対策

以下3点、初めてのGD前の対策をご紹介します。

以下3点、初めてのGD前の対策をご紹介します。

ニュースをチェックしておく

GDでは、時事問題に関するテーマが出題されることもあります。お題について何も知らなければアイデアを考えることは難しいです。

そのため、テレビや新聞、インターネットでニュースをチェックし、最新の話題にアンテナを張っておきましょう。

グループディスカッションの動画を見てイメージしておく

実際のGDの動画を見ると、イメージが湧きやすくおすすめです。発言の仕方や進め方をチェックしましょう。

ワンキャリアでは、GDに関する解説動画を掲載しています。ぜひ参考にしてください。

▼GDに関する動画はこちら

グループディスカッション練習会に参加する

練習会に参加してGDを体験することもおすすめです。キャリアセンターや民間のサービスが練習会を開催している場合があるので、ぜひ参加してみてください。また、友人同士で練習してみるのもおすすめです。

さらに、他のメンバーの意見を尊重し、協力し合う姿勢を持つことが求められます。最終的には、自分の役割を見つけ、チーム全体の成功に貢献する姿勢が評価されるでしょう。自信を持って臨み、積極的に発言することが成功の鍵です。たくさん練習を重ねてGDを得意にしましょう。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

友人とグループディスカッションの練習をする

実際のGDに近い形で練習するには、友人やゼミの仲間など複数人で模擬ディスカッションを行うのが効果的です。

まずは役割を決め、制限時間を設定してテーマに取り組むことで、本番さながらの進行を体験できます。議論が白熱すると時間を忘れがちになるため、タイムキーパーを置いて全体を管理する練習も重要です。また、発表の場を設けることで、グループの意見を簡潔にまとめて伝える力を養えます。

練習後には、発言の量や内容、議論への貢献度を振り返り、試験官役からフィードバックをもらうことで改善点を客観的に把握できます。この流れを繰り返すことで、実際のGDでも自信を持って臨めるようになります。

1人で問題解決の訓練をする

GDで評価される重要な力の一つは、「与えられた課題を整理し、筋道を立てて結論まで導けるか」という点です。この力は、1人でも十分に鍛えられます。

身近な社会問題や時事テーマを題材に、現状分析、課題設定、解決策の立案といった一連のプロセスを繰り返すことで、良い訓練になります。こうした個人練習を積み重ねれば、論理的思考力や整理力が高まり、本番のGDにおいても発言の説得力が増します。特に「短時間で考えをまとめる力」を鍛えるのに有効なので、スキマ時間を活用して日常的に取り組むとよいでしょう。

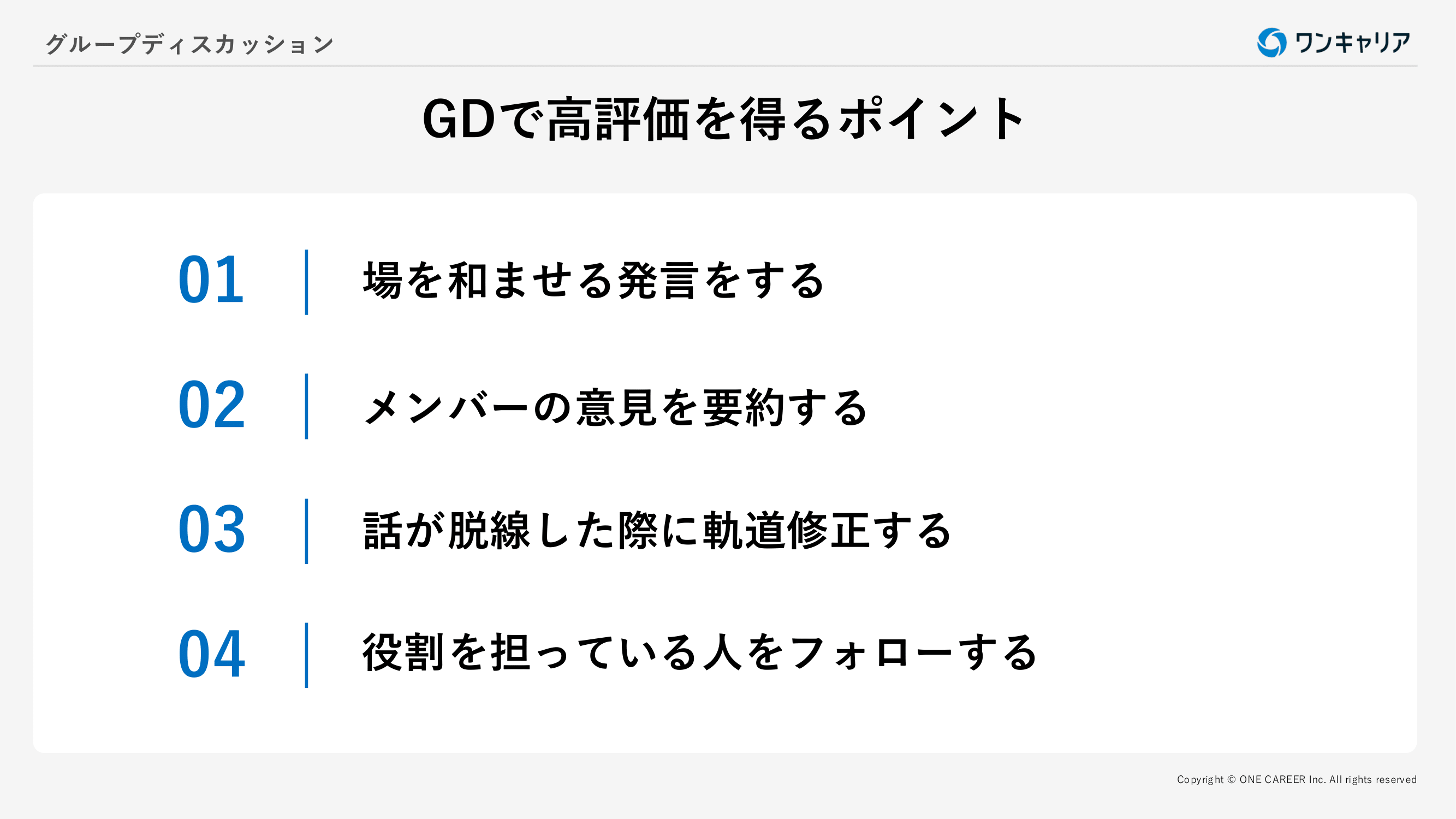

グループに大きく貢献して高評価を得るポイント

GDで高評価につながるポイントを4点ご紹介します。

GDで高評価につながるポイントを4点ご紹介します。

場を和ませる発言をする

選考の場面で初対面の人と議論しなければならないため、緊張している学生が多いでしょう。いい議論を行うためには、話しやすい雰囲気を作ることが大切です。

そんな中、自分からあいさつしたり話題を振ったりすることで場が和み、メンバーの緊張もほぐれます。コミュニケーション能力や積極性が評価されるでしょう。

▼先輩の体験談 私たちのチームは、時間軸で区切って3チームの中で唯一的確に問題特定できたことと、GD中は笑いが絶えなく楽しそうだったことを褒められた。チームワークが重視されていることを知っていたので、この評価をもらった時は合格を確信した。 ※出典:住友商事|2019年卒プロフェッショナル職インターンシップ選考のGD

メンバーの意見を要約する

他のメンバーが、まとまりのない発言や結論が分かりにくい発言をする場合もあります。その場合は、「◯◯という認識で合っていますか?」と意見を要約して確認しましょう。

意見を確認したり要約したりすることで、自分だけでなく他メンバーの認識のズレを解消できます。話す事が苦手なメンバーにとっても、ありがたい存在になるでしょう。採用担当者はこのような発言に対し、コミュニケーション能力や論理的思考力を評価します。

話が脱線した際に軌道修正する

議論が活発になると、話が脱線してしまうこともあります。話の脱線に気づいて本来考えるべき内容に軌道修正できると、時間のロスを最小限にできます。全体を俯瞰する力がある学生だと評価されるでしょう。

役割を担っている人をフォローする

初心者や慣れない役割のメンバーにとっては、割り当てられた役割を全うするのが難しい場合もあります。随時フォローすることで議論が円滑に進むでしょう。

例えば、タイムキーパーが時間を忘れていたら「あと時間どのくらいかな?」と声をかけてみましょう。ただし、他の人と役割を代わるのではなく、あくまでフォローしましょう。

▼先輩の体験談 ITサービス3つを提案するGDだったので、その案を出した人が発表する形にしました。私は発表も司会もしなかったけれど、全体を見て意見を言い、通過できたので、あくまでも討論中の振る舞いを見られているように感じました。 ※出典:大和総研|2021年卒総合職ITエンジニア・ITコンサルタントコースインターンシップ選考のGD

さらに、自己反省とフィードバックを活用し、何がうまくいったか、何が改善できるかを常に考えることが大切です。多様な視点を取り入れ、異なるバックグラウンドや経験を持つメンバーの意見を尊重する姿勢も評価されます。これらのポイントを意識し、自分の強みを活かしてGDに臨むことで、高評価を得ることができるでしょう。全体最適の考えを持ちながら、自信を持って積極的に参加することが成功の鍵です。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

▼GDの評価基準について詳しく知りたい方はこちら ・グループディスカッション(GD):人事視点の評価基準3点!鍵は「コミュ力」「協調性」「リーダーシップ」

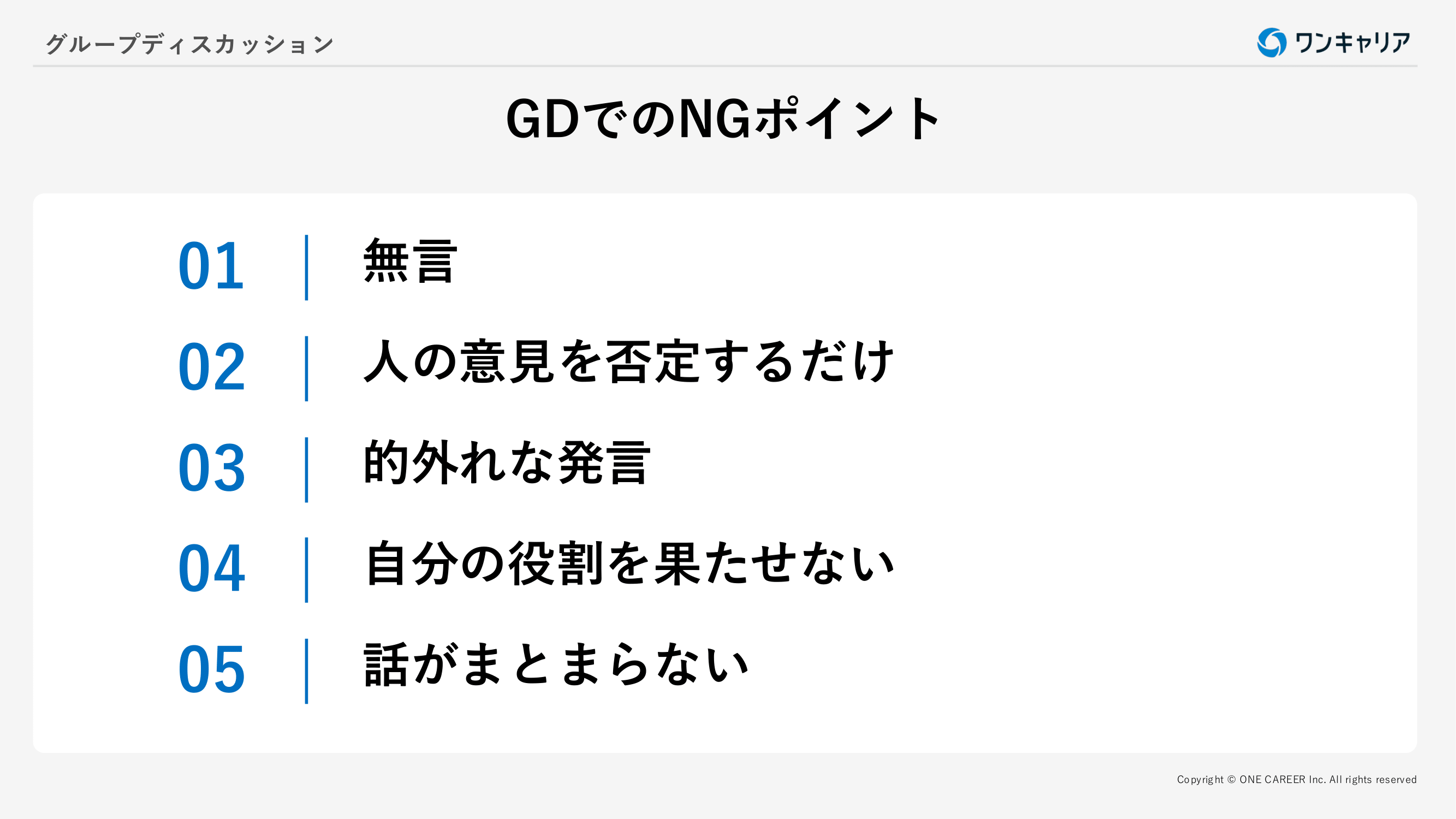

役割に関わらず注意すべきこと

役割に関わらず、GDで意識すべきポイントと、避けるべき行動をご紹介します。

役割に関わらず、GDで意識すべきポイントと、避けるべき行動をご紹介します。

無言

GDでは発言量が評価されますので、無言でいることは、議論に貢献していないと見なされます。そのため、自分の意見を述べることが難しい場合でも、他のメンバーの発言に対してあいづちや質問をすることで、議論に参加する意思を示せます。あいづちや質問を通じて、他のメンバーの発言内容を理解し、新たな視点や情報を引き出せます。

人の意見を否定するだけ

メンバー同士の競争心やライバル意識は、GDにおいてしばしば見られます。しかし、他のメンバーの意見を強く否定することは、チームの調和を乱し、議論の進展を阻害する可能性があります。異なる意見が出た場合でも、相手の意見を尊重し、受け入れる姿勢を持つことが重要です。自分の意見を述べる際も、相手の立場や視点を考慮に入れながら、建設的な議論を心がけましょう。

的外れな発言

GDにおいて、的外れな発言をすることは避けるべきです。的外れな発言は議論の流れを乱し、時間の無駄になるだけでなく、他のメンバーの意見を尊重しないものと受け取られる可能性があります。GDでは、議題に集中し、的確な意見や情報を提供することが重要です。

自分の役割を果たせない

GDにおいて、自分が担当する役割を果たせないことは、議論の進行に影響を与え、最終的な成果にも影響を及ぼす可能性があります。また、一部のメンバーが役割を果たせない状況が続くと、他のメンバーに負担がかかり、チーム全体の負荷が増加します。そのため、自分の役割を十分に理解し、何が期待されているのか再確認しましょう。必要に応じて、他のメンバーと役割の再調整を行うことも考えましょう。

話がまとまらない

議論がまとまらないと、議題に対する解決策が見つからないまま話が続けられることがあります。最終的には明確な答えが得られず、議論が終了することもあります。このような状況を避けるためには、最初にテーマの前提を整理しましょう。全員がテーマの定義や目的を理解し、一貫した方向性で話を進めることが重要です。また、書記は議論の要点や結論をまとめる役割を担いますので、議論が進行する中で重要なポイントや意見を記録することで、議論がまとまりやすくなります。

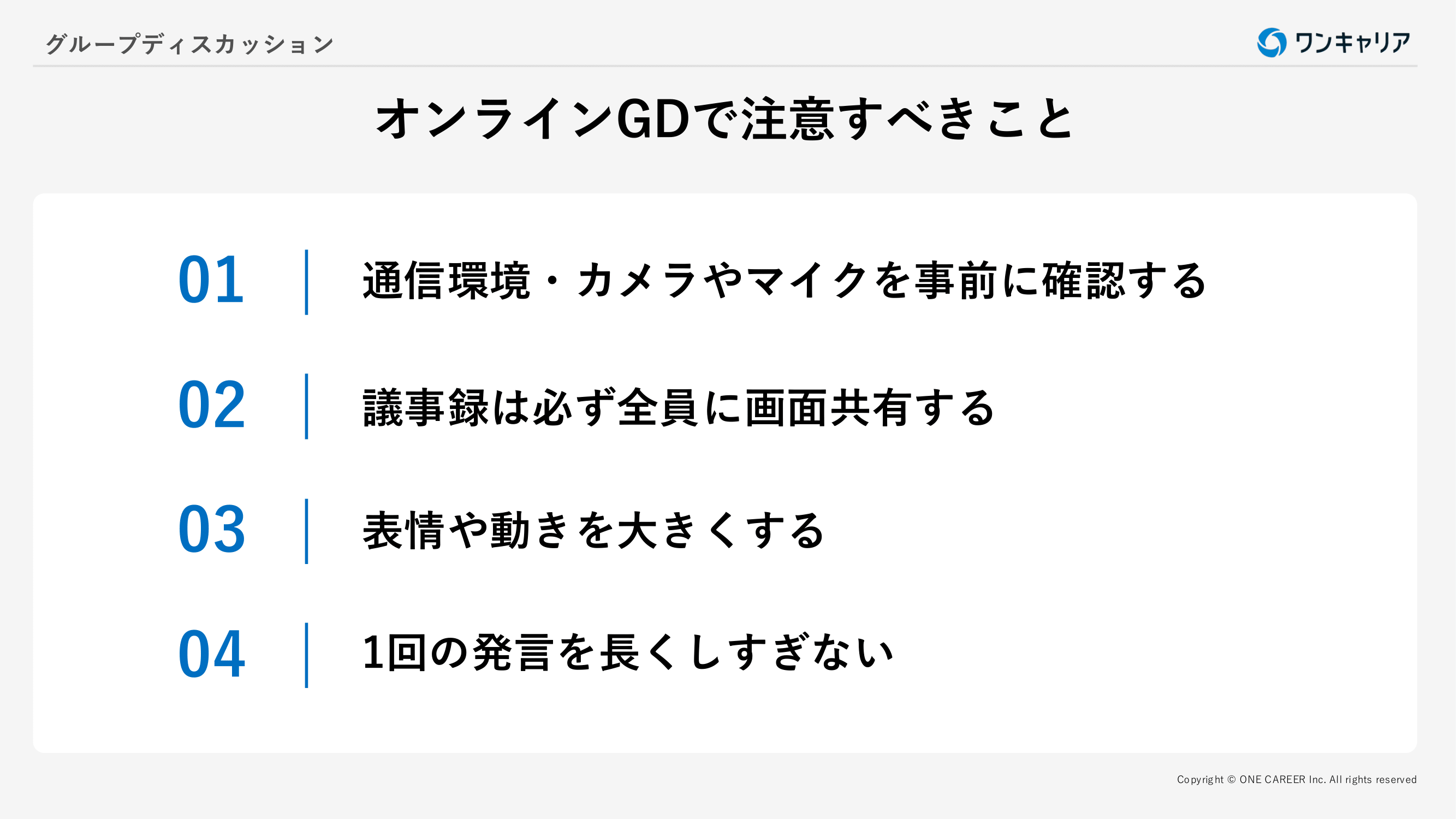

オンライングループディスカッションで注意すべきこと

オンラインGDで注意すべきことを4点ご紹介します。

オンラインGDで注意すべきことを4点ご紹介します。

通信環境・カメラやマイクを事前に確認する

通信環境が安定しているか、カメラ・マイクが機能するかを事前に必ず確認しましょう。

通信環境については、接続できるかだけでなく、不安定ではないか、一定時間で切れないかなどを必ず確認しましょう。接続が悪いと自分が損をするだけでなく、一緒に受けている他の学生にも迷惑をかけてしまいます。

カメラについては、映像が乱れていないか、背景が適切か確認しましょう。表情が伝わりにくくならないよう、直接顔に光や照明が当たる角度は避け、映り込むものが少ない場所を背景にしましょう。

マイク・スピーカーについては、音が正しく入るかを確認しましょう。音割れがないか、極端に音が小さくないかをチェックしましょう。

議事録は必ず全員に画面共有する

オンラインGDでは、議事録が全員に見えるよう画面共有しましょう。対面の場合は紙やホワイトボードを全員で見ながら議論できますが、オンラインではできません。今なにを議論しているか、また後から内容を見返せるよう、議事録を画面共有しましょう。

画面共有の仕方も事前に確認しておきましょう。

表情や動きを大きくする

対面に比べ、画面越しだと相手の表情や動きを読み取りづらいことが多いです。そのため、普段以上に表情や動きを大きくするよう心がけましょう。

表情だけでなく、視線にも注意しましょう。画面の中をのぞき込んでいると、相手からは下を向いているように見えます。GDに限らず、オンライン選考ではなるべくカメラ目線を心がけましょう。

1回の発言を長くしすぎない

1回の発言が長くならないよう、端的な発言をこころがけましょう。

オンラインGDでは発言のタイミングが難しく、対面時よりも時間があっという間に過ぎます。一人の発言が長いと、周囲は入りづらくなります。自分が端的な発言を心がけるだけでなく、話が長いメンバーをうまくなだめることも重要です。

▼オンラインGDについて詳しく知りたい方はこちら ・議論の難度が上がる「オンラインGD」。経験者が語った突破のポイントは「情報共有」と「気遣い」

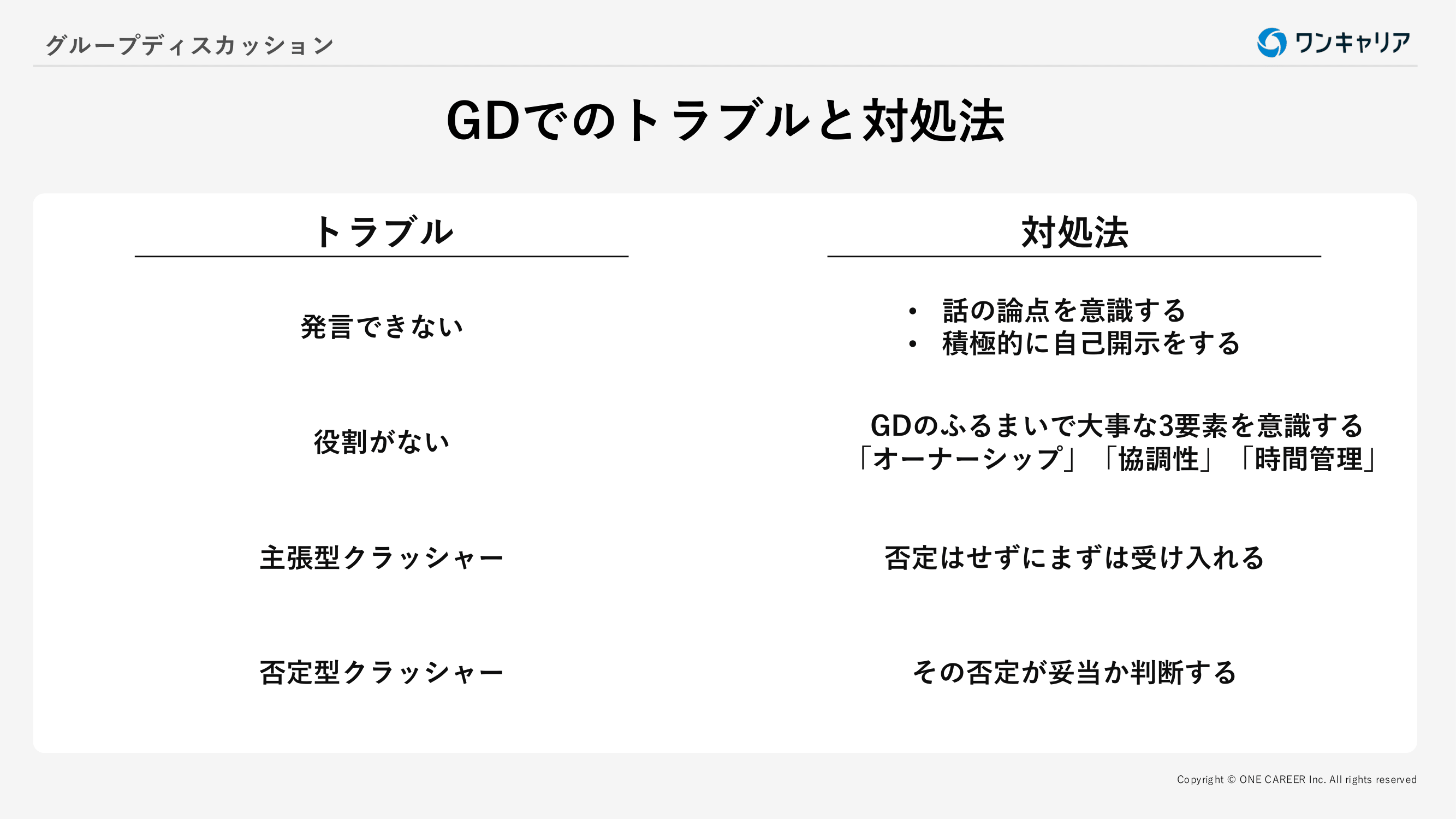

グループディスカッションでのトラブルと対処法

GDで発生する可能性があるトラブルと対処法をご紹介します。

GDで発生する可能性があるトラブルと対処法をご紹介します。

発言できない

まず「発言できない」問題です。GDに苦手意識がある場合や、人見知りな性格の方が陥りやすいです。

この場合、発言できない原因ごとに対処法を考えることが重要です。ここでは、対処法を2つご紹介します。

話の論点を意識する

無理に発言せず、まずは議事録を振り返りながら論点を整理しましょう。そこで出てきた抜け漏れや煮詰まっていない点を指摘すると、場を乱さずに発言できます。

論点整理で意識したいポイントを以下ご紹介します。

・議論のゴールは何か ・前提をどう定義していたか ・ゴールに対する課題をどう設定していたか ・課題や論点の原因は何か ・今までの議論で出た施策はなにがあったか

▼先輩の体験談 自分が主体となってGDを進める中で、常に抜け漏れがないかを意識し続けたことが重要だった。各工程での細部にわたる確認、参加者とのコミュニケーションの徹底、そして計画に基づく行動を心がけることで、プロジェクトをスムーズに進行できた。このように自分自身を中心に据え、細やかな注意を払いながらプロジェクトを管理するアプローチは、成果を出す上で非常に効果的だったと自負している。 ※出典:アクセンチュア|2025年卒デジタルコンサルタント職本選考のGD

積極的に自己開示をする

積極的に自己開示して話しやすい雰囲気を作り、緊張を解きましょう。GDでは初対面の人と議論することが多いため、メンバーの性格や考え方が分からず、難しく感じるかもしれません。

本格的な議論が始まる前に、メンバーと少し話しておくことがおすすめです。声を出すことで、不安や緊張がほぐれ、ディスカッション中も発言しやすくなります。

役割がない

役割がない場合、「自分は評価されないのでは」と焦るかもしれません。ですが、実はGD選考の通過率と役割は関係がないです。

役職の有無にかかわらず、以下の「GDのふるまいで大事な3要素」を意識しましょう。

GDのふるまいで大事な3要素オーナーシップ

・議論の整理、推進においてチームを先導できるか ・論点がずれないように、議論をコントロールできるか協調性

・議論の推進、幅出しに協力できているか ・会話の流れから外れている人を巻き込めているか時間管理

・今後の展開を先読みし、適切な時間配分ができているか

▼先輩の体験談 適材適所に気を付けた。口数が多めな人が多かったので、自分は論点設計をサポートする役割に回った。この際、資料の内容をすべて組み込むように理由付けしていくことを心掛けた案だしをした。役職などは特についていなかったが、FBの内容的にこの点が評価されていた。 ※出典:EYストラテジー・アンド・コンサルティング|2025年卒テクノロジーコンサルタント本選考のGD

クラッシャーへの対処方法

最後に、クラッシャーについてです。GDにおけるクラッシャーとは、議論を崩壊させるような言動をとる人を指します。

クラッシャーには大きく「主張型」「否定型」の2種類があります。それぞれの特徴や対処方法を解説します。

主張型クラッシャー

「主張型」の特徴は以下です。

・我が強く、とにかく自分の意見を主張し続ける ・上手ではないのに、議論の進行をしたがる ・人の発言ターンの横取り など

クラッシャーの主張が的外れと感じても、否定はせずにまずは受け入れましょう。否定すると反発されて議論が進まないリスクがあります。クラッシャーの主張を指摘できる場合とできない場合に分けて、対処方法をご紹介します。

指摘できる場合の対処法

・発言をまず受け入れてから、ゴールと異なる方向に議論が進むリスクを伝える ・声かけ例「すごく面白いアイデアだけれど、今回の前提とゴールから逸れちゃいそうだから、他の案のほうがよさそうだね」指摘できない場合の対処法

・その人の発言を受け入れてから、他者に振る ・声かけ例「なるほどね!他のアイデアも混ぜたら面白そう。◯◯さんだったらどうブラッシュアップする?」

否定型クラッシャー

「否定型」の特徴は以下です。

・理由なく他者の発言に否定的な発言ばかりする ・代案を出すそぶりは見せない など

クラッシャーが否定型の場合、その否定が妥当な場合と妥当ではない場合に分けて、対処方法をご紹介します。

クラッシャーの否定が妥当な場合

・否定は受け入れつつ、代案を求める ・声かけ例「◯◯さんが言う通り今回のゴールからすると違うかもね。ちなみに◯◯さんはどうしたらいいと思う?クラッシャーの否定が妥当ではない場合

(発散フェーズの場合) ・フェーズ的に正確性や妥当性を判断する時間ではないことを伝える ・声かけ例「今はまだ発散のフェーズだから、意見の幅出して、それから◯◯さんのような視点で収束させていこうか」 (収束フェーズの場合) ・妥当性判断のために理由を求める ・声かけ例「妥当性を踏まえて、最終アウトプットを決める段階だから、なぜそう思うか理由が知りたいな」

まとめ:グループディスカッションはテーマ別対策が最大のコツ

以上5つ、種類別にGDをまとめました。就活が始まってまだ聞いたことも練習したこともない「GD」への漠然とした不安が、この記事を読んで少しでも軽減されていれば幸いです。

選考やGD練習セミナーなど、さまざまなGDに慣れていきましょう。この記事では、全体的なポイントにフォーカスしましたが、もちろん各企業によって、GDで求めるポイントは異なります。企業別にポイントが知りたい! という方は、各企業の選考対策ページやクチコミも併せてご覧ください。

選考対策ページ

ワンキャリアへの新規会員登録/ログインが必要です。

友達と事前に練習を開始する場合には、具体的な企業が行っているGDの議題を用意し、討論するなどの練習法もいいでしょう。意見交換をさかんにし、情報共有をすることでぜひ勝ち筋を見つけてくださいね。

クチコミ

ワンキャリアへの新規会員登録/ログインが必要です。

.jpg)

.png)

.jpg)