こんにちは、ワンキャリ編集部です。

就活を始めると「自分の強み」を面接やエントリーシート(ES)などで質問される機会が増えます。しかし、「強みって何を答えればいいの?」「自分には強みなんてないし、書けない......」と思う就活生も多いでしょう。

この記事では自分の強みを見つけるメリットや、自己分析や診断ツールを使った強みの見つけ方を紹介しています! 強みが分からない就活生はぜひこの機会に自分の強みを見つけてみましょう!

<目次>

●自分の強みとは

・強みと長所の違い

●自分の強みを見つけることのメリット

・就活の軸が見つかる

・自己PRや志望動機につながる

・選考対策に活用する

●企業が強みと弱みを聞く理由

・学生の特徴を知り、社風に合っているかを見るため

・客観的な自己分析力があるか見極めるため

・入社後に活躍できる人材であるか知るため

●【カテゴリー別】強みの例

●自分の強みを見つける4ステップ:「得意」「好き」「需要」を明らかにする必要がある!

・1. 紙とペンを用意する

・2. 3つの円で重なるベン図を描く

・3. それぞれのベン図に、当てはまる「自分の特性」を書いていく

・4. 3つの軸が重なる特徴をピックアップ

・需要があるか? を重視して考える

●自分の強みが分からない原因

・強みとして認める自信がない

・特別な能力が必要だと思っている

●自分の強みが見つからない場合の見つけ方

・自分の過去を振り返る

・他己分析をする

・自己分析・診断ツールを使う

・自分の弱みを強みに言い換える

・自分の特徴に合う過去の経験・エピソードを思い出す

●自分の強みや弱みを伝えるコツは?

・共通のコツ(1):結論(自己分析の結果)を先に述べる

・共通のコツ(2):具体的なエピソードを入れる

・強みを伝えるコツ(1):応募先の企業が求める能力を意識する

・強みを伝えるコツ(2):応募先の企業で生かす方法を伝える

・弱みを伝えるコツ(1):弱みの対処法を伝える

・弱みを伝えるコツ(2):対処した結果どうなったかを伝える

●まとめ:自己分析は「時間をかけて考える」

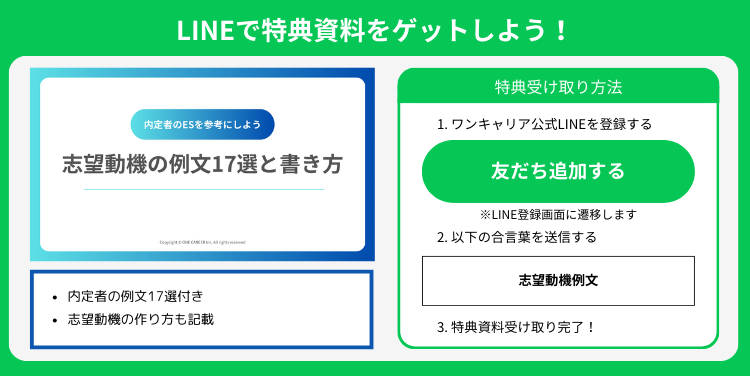

▼志望動機の例文をいつでも確認しよう▼

自分の強みとは

「強み」という言葉は知っているが、実際に自分の強みについて説明するとなると難しいと感じる方も多いでしょう。

「強み」を一言で表すと、「意識せずとも人よりできていること」です。 例えば、

- 気が付いたらリーダーのような役割をしていることが多い

- 友達から相談を受けやすい

- 自分の好きなことを始めると時間があっという間に過ぎてしまう

などの経験は今までになかったでしょうか?

これらは全て、特に大きな努力はしていないが、自分ができることの事例です。つまり、これらは全て自分の強みといえます。 ここで重要なのは、強みは実績が必要なものではないということです。中には「自分より上はたくさんいるし、強みと言えるのだろうか」と考えてしまう人もいるかと思いますが、自分の強みにおいてトップである必要はありません。自分が今まで生きてきた中で「もしかしたらこれは得意かも」と思ったことで十分です。

強みと長所の違い

長所と強みはほとんど同じ意味の言葉に思えますが、この2つの単語には大きな違いがあります。長所は自分の得意なことを指すのに対して、強みは仕事に生かせる得意なことを指します。つまり、「仕事に生かせるかどうか」が大きな違いです。

例えば、足が速い人が料理人になったとしたら足が速いことは長所ですが、強みにはなりません。しかし、足が速い人が野球選手になったらそれはその人の長所かつ強みであると言えます。

つまり長所と強みはつながりはありますが、全く同じものではありません。

自分の強みを見つけることのメリット

自分の強みを知ることは、就活のさまざまなフェーズで活用できるというメリットがあります。ここでは、強みを分析するメリットを3つ解説します。

就活の軸が見つかる

自分の強みを知ることで就活の軸が見つかります。自己分析で導いた自分の強みを生かしてこれから何をするのかという方向性だけでなく、自分のパフォーマンスが上がる環境を実現するために必要な要素が見えてくるからです。また、自分が本当に求めているものや大切にしたいことといった「本音の軸」が明確になります。

▼就活の軸について詳しく知りたい方はこちら

・就活の軸【例一覧100選】面接/ESでの答え方と業界・職種別の例文

自己PRや志望動機につながる

強みや弱みを見つけるために自己分析することで、それを自己PRや志望動機にも生かせます。

まず、「選考対策」のために自己分析を行った場合、そこで気づいた自分の強みから自己PRを作成できます。また、企業によってはESや面接で「自分の弱み」について質問されることがあるため、その際にも生かすことが可能です。

「キャリア選択」のために自己分析を行った場合、そこで気づいた「自分のパフォーマンスが上がる環境」や「キャリアビジョン」から、企業を志望する明確な理由を示すことが可能です。

▼自己PRや志望動機の書き方について詳しく知りたい方はこちら ・志望動機【例文17選】ES・履歴書での書き方と職種・業界別の実例

選考対策に活用する

自己分析で見つけた「強み/弱み」を自己PRとして面接官に伝える際のポイントは「再現性」を持たせることです。

新卒採用担当者は、学生に対して、長期的に成果を残していける人材であるかを強く見ています。そのため、さまざまな環境においても自身の「強み」が発揮できることを示すことが重要です。学生が社会に出てからも活躍できる人間であることを納得させるために、自分の強みに再現性があることをアピールしましょう。

再現性のある自己PRの構成は以下の通りです。

- 自分の特徴

- 強みを発揮した具体的なエピソード

- 強みを発揮する方法

- 将来への展望

ESや面接においては、学生の性格や学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)を聞く質問が多く問いかけられます。自己分析をもとに再現性のある自己PRを作成しておけば、考え方を深ぼるさまざまな質問に対して、一貫した回答ができるはずです。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

▼選考対策について詳しく知りたい方はこちらから

・【面接で聞かれること】新卒就活で頻出の質問一覧と内定者の回答例

企業が強みと弱みを聞く理由

企業が強みと弱みを聞く背景に、価値観を知りたい以外の理由も挙げられます。ここでは3つ理由を紹介します。

学生の特徴を知り、社風に合っているかを見るため

強みや弱みを知ることで、その人の人柄や人物像が明確になります。また、自社との適性があるか、社風に合っているかなども判断できます。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

客観的な自己分析力があるか見極めるため

企業は面接を通じて伸び代がある学生を求めています。それを評価する指標の1つが客観的な自己分析力です。成長するために必要な能力や経験を導き出せる学生は、入社後の伸び代があると判断されます。

入社後に活躍できる人材であるか知るため

強みや弱みを聞くことで、入社後に強みをどう生かせるか、そして弱みをどう補えるかが想像しやすくなります。この学生が入社したら活躍できるかを判断する材料の1つです。

【カテゴリー別】強みの例

ここでは強みを見つける際に役に立つ、強みの例を紹介します。行動力、コミュニケーション、思考、性格の4つの項目に分けて強みを紹介しているので、分析する際にぜひ参考にしてください。

▼強みについて詳しく知りたい方はこちらから

・【強み30選】就活の自己PRで使える強みの見つけ方と一覧|例文つき

自分の強みを見つける4ステップ:「得意」「好き」「需要」を明らかにする必要がある!

ここからは、自己分析の具体的な方法について、ステップごとに紹介します。

必ずしもこの方法で進める必要はありませんが、進めやすい方法の1つとして、参考にしてみてください。

1. 紙とペンを用意する

まず、紙とペンを用意します。

2. 3つの円で重なるベン図を描く

まず紙いっぱいに、以下のようなベン図を描く必要があります。ベン図とは、円を重なり合わせて作る図のことです。

それぞれの円には、自分が「好きなこと」「得意なこと」「需要があること」と記していきましょう。

3. それぞれのベン図に、当てはまる「自分の特性」を書いていく

図ができたら、それぞれの円に当てはまる自分の特徴を書いていきましょう。

例えば自分が絵が得意で、文化祭でポスターデザインを担当した経験があるなら「得意なこと」「需要があること」に加えます。本を読むのが好きなら「好きなこと」だけに書きましょう。

一見難しく思える「需要があること」は、シンプルに考えてください。例えば、「お金を稼げるスキル」は需要の有無が分かりやすいですが、それほど難しく考える必要はありません。自分が誰かに何度かお願いされたことや、「○○さんは得意そうだからお願いしたい」と過去に言われたことを考えて、まずは書き出してみてください。

ここで大切なのは、自分を人と比べないことです。どんな長所にも、上には上がいます。自己分析の目的は、あくまで自分の中にある特徴を見つけることです。「自分の中で得意なこと」で構いません。

4. 3つの軸が重なる特徴をピックアップ

ベン図が埋まったら、円が3つとも重なり合う部分に書いた特徴をピックアップしましょう。この過去のエピソードから考えた「好きなこと」「得意なこと」「需要があること」の全てに合致する部分が「就活の自己紹介で使える、自分の強み」と言えます。

例えば自分が「海外サッカーオタクで、元体育会サッカー部の理系学生男子」だとしましょう。そして、ベン図の「需要がある」×「好き」×「得意」が重なる部分に、「サッカーの試合内容やポイントを初心者にも分かりやすく伝えること」とあったとします。サッカーを評論するには、そもそも自分がかなりのサッカー好きである必要があります。自分がサッカー好きではないなら、「需要がある」レベルまではいきません。加えて、各選手が複雑な動きをする中で、プレーの意図を考察するという複雑な思考が要求されます。ここから、「自分がやりたいと思う仕事に対しては120%のアウトプットを出しそう」、「複雑な物事も自分の中で理解し、整理することで分かりやすく伝える強みがありそう」など、長所の候補をあぶり出せそうです。

このように「この特徴がある人は、どんな人材といえるか」と想像を膨らませる必要があり、あなたの強みを言葉にして説明できるようになります。

需要があるか? を重視して考える

全ての人に「得意」「好き」「需要」の3つの条件が全てそろうわけではありません。もし3つ重なる特徴がなければ「需要がある」×「好き」か「需要がある」×「得意」の組み合わせを自分の強みとして考えましょう。需要は、(自分の実際の能力)≧(人があなたに期待する能力)となることで生まれます。仕事は他者との関わりの中で進むものだと考えると、「好き」や「得意」以上に、「需要がある」ことは重要な項目です。

もし「好き」×「得意」な要素ばかり集まってしまった場合は「これが自分の仕事になる可能性はあるだろうか?」と、需要につながる可能性を考えてみてください。

自分の強みが分からない原因

ここまで強みを分析するメリットや分析方法の一例を解説してきました。しかし、いざ自分の強みは何かと聞かれたら答えられないものです。ここでは、自分の強みが分からない根本の理由を2点解説します。その原因を理解できれば、強みを見つける際に困ることが少なくなるでしょう。

強みとして認める自信がない

自己分析をして見つけた強みに自信が持てないという人がいると思いますが、「これは強みではないだろう......」と疑うのはやめましょう。自分の体験や過去に裏付けされた強みなので、自信を持って強みとして認めましょう。

特別な能力が必要だと思っている

就活生の中には、特別な技能や業績がないと強みとしてアピールできないと思っている人がいると思います。しかし、そういった能力や業績は気にする必要はありません。

就活生が自分の魅力を適切に伝え、自社に合った人材かを判断するために強みを聞いているので、他者との優劣はなるべく考えないようにしましょう。

自分の強みが見つからない場合の見つけ方

上記の自己分析のやり方で強みが見つからない就活生のために、自分の強みを見つけるさまざまな方法を紹介していきます。

自分の過去を振り返る

自分の過去を振り返り、成功体験を見つけることで自分の強みが見えてくることがあります。ここではその2つの方法を紹介します。

自分史

自分史とは、自分の人生を振り返り、現在までの体験を年表のように書き表したものです。客観的な視点でこれまでの経験を振り返り、自分自身の強みや弱みなどを分析するため、納得感のある自己PRの作成に生かせます。

自分史における重要な要素は、主に以下のとおりです。印象的だった出来事を書き出すときは、これらの要素をセットで書くようにしましょう。

- 出来事が起きた時期と内容

- その出来事を選んだ理由

- その出来事を通して当時感じたこと

- その出来事によって学んだこと

出来事の内容のみを並べるのではなく、その出来事で感じたことや学んだことも書くことが重要です。

実際の記入例については、以下をご参照ください。

| 当時のキャラクター・立ち位置 | 出来事・エピソード | 当時感じたこと・考えていたこと | 経験から学んだこと | |

| 幼少期(小学校入学以前) | ・幼稚園ではしっかり者だが家では甘えん坊 | ・玄関の靴並べや新聞を取ってくるといったお手伝いをした | ・お手伝いをすることで、母や父が喜んでくれるのがうれしかった | ・誰かが喜ぶことをすると、自分もうれしい気持ちになる |

| 小学生 | ・クラスのまとめ役 | ・小学5年生のときに学級委員を務め、クラスで行うイベントの企画をまとめた | ・クラスメイトの意見をまとめて考えることにやりがいを感じた | ・クラスをまとめるためには、多くのクラスメイトの意見を聞くことが大切 |

| 中学時代 | ・学校ではサッカー部に所属。周囲を俯瞰(ふかん)して見るタイプ | ・中2の夏休みに、ボランティアとして、地域のクリーン活動に参加した | ・友達に誘われての参加だったため、最初は少し面倒に感じたが、歩道などがきれいになっていくともっと頑張ろうという気持ちになった | ・学校と家以外の活動に参加することで、自分の視野が広がった |

| 高校時代 | ・勉強そっちのけで部活にはまっていたサッカー少年 | ・サッカー部で県大会出場を目指して練習に励んだ | ・日々の練習はつらかったが、同じ目標に向かって部活のメンバーと一緒に努力をするのは楽しかった | ・高い目標を掲げて努力をするとモチベーションが上がる ・掲げていた目標には届かなくても、努力したことで得られるものは大きい |

| 大学時代 | ・周囲からよく相談を受けるタイプ | ・コンビニエンスストアのアルバイトで、指定されたたばこをすぐに出せるように銘柄をインターネットで調べて覚えた | ・指定されたたばこをスピーディに出せると、お客さまが満足した顔をしてくれる | ・少しの工夫で人の満足を引き出せる |

他にも、自分史のテンプレートや書き方のコツ、就活への生かし方について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

▼自分史の書き方について詳しく知りたい方はこちら

・【自分史の書き方】就活の自己分析に使えるテンプレート・例文

モチベーショングラフ

モチベーショングラフとは、幼少期から現在まで、どのような時にやりがいを感じたか、あるいはやる気を無くしたのかといったモチベーションの変化を可視化することで、自己分析を行う手法です。

具体的には、モチベーションが高いときの山と低いときの谷をつないだ曲線のグラフを作り、現在までの出来事のモチベーションの変化を可視化します。

まず以下のように縦軸に「心の充実度(モチベーションの高さ)」横軸に「年齢」を設定しましょう。

次に自分のこれまでの人生を振り返り、モチベーションの高低を曲線グラフで描きます。自分に大きな影響を与えた出来事を思い出しながら描くのがポイントです。グラフが描けたら、特にモチベーションに大きく変化があった時期に何があったのかを思い出し、そのイベントを記入します。

最後に、そのときに自分が考えていたことや、今振り返ってみて当時どのようなことが要因でモチベーションの起伏があったのかを深掘りしていきます。モチベーショングラフを描くことで、自分の行動特性や思考特性を知り、そこから強みや弱みを抽出することが可能です。

モチベーショングラフを使用する際の注意点や就活への生かし方について、以下の記事で詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。

▼モチベーショングラフについて詳しく知りたい方はこちら

・モチベーショングラフの書き方【テンプレート付き】就活活用法を紹介

他己分析をする

自分だけの視点から分析するのではなくでなく、他己分析によって他者から見た自分を知ることも重要です。

他己分析は1人に聞くのではなく、複数人に聞くことで効果を高めます。また、多角的な視点の回答を得るために、多様な関係性にある人に依頼することがポイントです。

他己分析の方法について解説します。

▼他己分析について詳しく知りたい方はこちら

・他己分析のやり方と質問リスト【例28選】ツールと自己分析に生かす方法

周りの人に聞いてみる

他己分析は、仲の良い友人など決まった範囲の人だけでなく、さまざまな属性・関係性にある人に依頼しましょう。属性や関係性が異なれば、人を判断する視点も変わるためです。

普段から親交のある人であれば、自分について理解が深く、より掘り下げた回答を得られるでしょう。あまり親交のない人の場合は、客観的に見た自分の印象について知れます。年齢や立場で人の見方は変わるため、幅を持たせると良いでしょう。

ヒアリングする人は多ければ多いほど、さまざまな視点から回答が集まります。家族や友人、大学の先輩・後輩、アルバイト先の同僚や大学のキャリアアドバイザーなど、可能な限り多くの人に依頼することが他己分析の精度を高めるポイントです。

そのため、友人や家族だけでなく、キャリアアドバイザーやゼミの教授、アルバイト先の上司など異なる関係性の人から意見をもらうことで、より多角的な視点を得られます。他己分析を通じて自身の強みを再発見し、それを具体的なエピソードとともに伝えることで、説得力のある自己PRが完成します。面接対策の一環として、ぜひ積極的に取り入れてみてください。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

質問リストを作る

自分で質問リストを用意し、アンケートフォームを作成して回答してもらう方法です。既存の他己分析ツールは質問項目が決まっているため、必ずしも的確な回答を得られるとは限りません。

相手に合わせたきめ細かい質問をしたい場合には、自分で質問リストを用意した方が良いでしょう。Googleフォームを利用すれば、アンケートフォームを作成でき、独自の質問を設定できます。選択式や記述式などの回答形式も自由です。

ジョハリの窓

ジョハリの窓とは、「自分から見た自分」と「他人から見た自分」について分けて分析することで、自分への理解を深める自己分析の手法です。具体的には、自分について4つの領域から自己分析と他己分析を行うことで、自分と他者の認識のズレを発見します。

ジョハリの窓では、人が人間関係で有する4つの領域を「窓」に見立て、それぞれの領域に当てはまった項目で分析を行います。4つの窓にはそれぞれ以下の特徴があります。

| 自分は知っている | 自分は気づいていない | |

| 他人は知っている |

「開放の窓」 自分も他人も知っている自己 |

「盲点の窓」 自分は気づいていないが他人は知っている自己 |

| 他人は気づいていない |

「秘密の窓」 自分は知っているが、他人は気づいていない自己 |

「未知の窓」 誰からもまだ知られていない自己 |

ジョハリの窓のやり方は、紙とペンを使って自由に記述していく方法が手軽です。あらかじめ一般的な性格・能力を選択肢として用意する方法もあります。無料の診断アプリもあるため、それを利用するのも良いでしょう。

自己分析と他己分析を組み合わせるジョハリの窓は、基本的に複数人が集まって行います。しかし、1人で行うことも不可能ではありません。

ジョハリの窓とその活用法、そして詳しい分析の仕方について気になる方は、以下の記事をご覧ください。

▼ジョハリ窓の自己分析のやり方について詳しく知りたい方はこちら ・ジョハリの窓とは?診断を就活に生かせる自己分析のやり方を解説

自己分析・診断ツールを使う

自己診断・診断ツールを使って自分の強みを見つけることもできます。診断ツールを用いて、自分の強み・弱みを洗い出し、それらに該当する過去のエピソードを抽出していきます。

代表的な診断ツールとして、ストレングスファインダーやビッグファイブ尺度、エニアグラムなどが挙げられます。またワンキャリアでは独自に「あなたの強み診断」という診断ツールを用意しています。こちらの4つについて詳しく解説します。

ストレングスファインダー

ストレングスファインダーとは、ウェブサイトで質問に答えることで、自分の才能(強みの源)が分かる性格診断ツールです。34種類ある特徴の中からトップ5の強みをレポート形式で知れます。また、診断基準もシンプルなため、選考でアピールすべきポイントを絞りやすいことが特徴です。

ストレングスファインダーの診断方法は以下の通りです。

(1)『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 最新版 ストレングス・ファインダー2.0』(日経BP 日本経済新聞出版、2023年)を購入する。 (2)本のカバー裏側にあるIDを記入して受検する。

さらに、ストレングスファインダーでより良い自己分析を行うポイントは、 診断結果の中から納得感を持てる強みを抽出することです。そこから、過去の経験でその強みが発揮されたエピソードを複数抽出しておくことで、自己PRを話す際に役立てることができるでしょう。

ビッグファイブ尺度

ビッグファイブ尺度とは、5つの要素の組み合わせから、その人の性格や適職を導く性格診断ツールです。診断結果は、「外向性・好奇心・協調性・情緒安定性・勤勉性」の5要素でスコア化されます。こちらも診断基準がシンプルなため、選考でのアピールポイントを絞りやすいことが特徴です。

ビッグファイブ尺度の診断方法は以下の通りです。

1. ウェブ上にある無料診断ツールで受検する 2. オンラインカウンセリング(有料)を受検する

エニアグラム

エニアグラムは人の性格を9つのタイプに分け、自分の性格や特徴を診断するツールです。就活の自己分析に役立ち、適職を知るための判断材料になります。

エニアグラムは、9つの点を持つ円周と、それをつなぐ線からできた幾何学図形のことであり、エニアグラムの幾何学図形をシンボルとして、性格判断に応用したものがニアグラム診断です。

エニアグラムの9つの性格タイプについて、行動を起こす直接的な要因(動機)や強み・弱み、それぞれの適職やおすすめの職業などを以下の記事で詳しくまとめています。ぜひご覧ください。

▼エニアグラムの活用法について詳しく知りたい方はこちら ・エニアグラム全9タイプの適職とそれぞれの職業を解説!自己分析に役立てよう

あなたの”強み”診断

ONE CAREERが提供している「あなたの”強み”診断」を使えば自分の強みを診断できます。10個の質問に答えるだけで自分の強みの例を見つけてくれるのでぜひ使ってみてください。

自分の弱みを強みに言い換える

自分の弱みは強みに言い換えることができます。それは強みと弱みは表裏一体のことが多いからです。弱みを裏返した強みを伝えることで、強みと弱みに一貫性を持たせられます。これは逆もしかりです。強みを裏返し、弱みも伝えられます。

まずは、弱みから強みを見つける例を紹介します。

- プレッシャーに弱い→責任感がある

- マイナス思考→危機管理能力がある

- 影響を受けやすい→柔軟な意思決定

- 能天気→前向き

次に強みから弱みを見つける例を紹介します。

- 計画性がある→動き出しが遅い

- 細部までこだわれる→時間がかかる

- 1つのことへの集中力がある→興味がないと力を入れられない

- 空気が読める→流されやすい

このように、強みと弱みに一貫性を持たせることで、説得力も増すでしょう。ただし、このやり方は一般的な手法として定着しているため、他の学生との差別化が弱くなってしまいがちです。

自分の特徴に合う過去の経験・エピソードを思い出す

これで「就職活動で伝えやすい、自分の特徴」が抽出できました。最後に、自分の特徴の裏付けとなる過去の経験・エピソードを思い出しましょう。企業の面接官に納得してもらうためにも、就職活動では自分の強みを過去の経験やエピソードとセットで伝える必要があります。自分の過去の経験をどんなにささいなことでも構わないので、空きスペースへ書いてみてください。

「就職活動で伝えやすい自分の特徴」と「自分の特徴を裏付ける過去の経験リスト」が用意できたら、自己分析は完了です。

自分の強みや弱みを伝えるコツは?

自分の強みと弱みが分かったところで、面接やESで企業に伝えなければ意味がありません。ここでは、強みや弱みを伝えるコツを紹介します。

▼キャリアアドバイザーに無料の就活相談をする▼

共通のコツ(1):結論(自己分析の結果)を先に述べる

強み弱みに共通していえるコツは、結論から伝えることです。

「私の強み/弱みは◯◯です」と結論を最初に伝えましょう。冒頭で伝えることで、伝えたいことと根拠が結びつきやすくなります。

共通のコツ(2):具体的なエピソードを入れる

続いてのコツは、具体的なエピソードを含めることです。強みや弱みに説得力を持たせるには、裏付けとなる根拠が必要です。根拠として具体的なエピソードを含めることで、説得力が増します。

「自分の特徴に合う過去の経験・エピソードを思い出す」で挙げたエピソードを用いるのもいいでしょう。

強みを伝えるコツ(1):応募先の企業が求める能力を意識する

強みを伝えるときのコツは、企業が求める強みを意識することです。

企業が求めていない強みをアピールしても、企業のニーズを満たせられません。企業のニーズと自分がアピールする強みが大きく離れていないか注意しましょう。

一方で、企業のニーズに合わせて強みを変えすぎるのは要注意です。選考はあくまで学生と企業のマッチングです。不用意に企業に合わせるのは本質的ではなく、入社後、苦労することになるかもしれません。

強みを伝えるコツ(2):応募先の企業で生かす方法を伝える

強みを伝えるときの2つ目のコツは、強みをどう生かせるのかを伝えることです。

企業のニーズを満たすだけではなく、強みをどう生かし、貢献できるのかを伝える必要があります。企業の業務内容を理解し、具体的にどのような場面で強みを生かせるのかを自分の言葉で伝えましょう。

より具体的に伝えることで、入社意欲や企業研究の質の高さをアピールできます。

弱みを伝えるコツ(1):弱みの対処法を伝える

弱みを伝えるときのコツは、改善のための取り組みを伝えることです。弱みは克服、または補っていないとただの欠点になってしまいます。

弱みに向き合い、改善に向けて努力を惜しまなかったエピソードを伝えるようにしましょう。今後壁にぶつかっても、改善しようと努力できる人材だと伝えることが大切です。

弱みを伝えるコツ(2):対処した結果どうなったかを伝える

弱みを伝えるときの2つ目のコツは、最終的にプラスになる内容を伝えることです。弱みが分かっていても、補えなければ意味がありません。

弱みを補うまでのプロセスと結果を伝えなくては、面接官は「克服できたのか」を判断できません。弱みが弱みのままと伝わることがないよう、プラスの内容で終わるよう意識しましょう。

まとめ:自己分析は「時間をかけて考える」

ここまで自己分析の方法をお伝えしました。自己分析は就職活動の選考で忙しくなると、ないがしろにされがちな部分です。ですが、誤った方法での自己分析は、「自分が就いた仕事が、実は自分の苦手なことだ・自分の強みを生かせない」と就職後に気付き、結果として仕事が全く楽しくない……といった悲劇につながります。

忙しいときこそ、自己分析に時間をかけて「自分が本当に好きなことって何だろう?」「自分の長所だと思っていたけれど、本当にそうかな?」と自分の価値観を深めていってください。

▼このカテゴリーの他記事はこちら ■就活の全体像

・就活とは?いつから?スケジュールや基本の流れ・必要な準備を解説

・27卒就活はいつから?スケジュールとインターン準備の有利な進め方

・インターンとは?参加するメリットや募集の探し方・面接対策を解説 ■マナー

・【ビジネスマナーと言葉遣い一覧】就活のメール・電話における基本

・【新卒の面接マナー】入室・退室や集団・オンライン面接の注意点

・就活メール【例文6選】基本マナーや署名の仕方、返信、日程調整のテンプレを紹介

・OB訪問のマナーと服装【社会人の本音】連絡の取り方・当日の対応とNG例

▼就活記事の総集編まとめ

・自己分析のやり方【4通り】簡単にできる方法・ツールとメリットを解説

・【業界研究のやり方:36業界収録】めんどくさい業界研究は全て任せろ!人気業界/企業を徹底比較

・就活の軸【例一覧100選】面接/ESでの答え方と業界・職種別の例文

・職種とは?【代表的な職種一覧】業種との違いや適性・志望動機をご紹介

・OB・OG訪問とは?やり方から内定者が使うアプリまで完全解説

・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧

・【SPI対策】全問題形式を完全網羅!練習問題&解答一覧(言語・非言語・英語・構造的把握力)

・グループディスカッション完全対策!全テーマの進め方・流れやコツを網羅的に解説

・【フェルミ推定】例題・出題例13選!考え方と解答例も紹介

・ケース面接対策&例題|コンサル・日系大手も出題!ゼロからの始め方

・ESの書き方&例文集|エントリーシートの基礎から質問別/業界別の回答例まで完全対策

・【ガクチカの書き方】絶対に外せないテンプレ/構成とテーマ別の例文

・自己PRの書き方【例文45選】履歴書・面接での伝え方を強み・職種別に紹介

・【面接で聞かれること】新卒就活で頻出の質問一覧と内定者の回答例

・内定とは?内々定と採用の違いや内定決定後の流れと辞退方法まで解説

(Photo:Rose-Mary , Unitone Vector/Shutterstock.com)

※こちらは2020年7月に公開された記事の再掲です。

.png)

.jpg)